Nell’articolo precedente abbiamo appreso come la storia dell’integrazione europea sia indissolubilmente legata alle genealogie divine, che nel corso dei secoli hanno retto il potere nei vari regni e feudi sorti dopo la caduta dell’Impero romano in Pars Occidens (476 d.C.). Sin dalla formazione dei regna romano-barbarici si determinò l’ordine universale incentrato sul Basileius Romaioi di Costantinpoli e sulle dinastie regali germaniche, che avviarono un fitto intreccio di rapporti parentali necessari a mantenere saldo il potere e a trasmetterlo ai discendenti ed eredi legittimi (successione).

Tale situazione venne perpetuata anche con l’avvento dei Carolingi, che con Carlo I “detto il magno” restaurarono l’Impero cristiano in Europa centro-occidentale: furono patriarchi di molte delle case regnanti/feudali che seguirono nei secoli fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, atto che comportò l’estinzione del tradizionale sistema europeo di politica internazionale. La dinastia imperiale franca vantava origini nobili e ascendenze nelle antiche dinastie titolari dei regna di cui sopra, nonché nella linea di sangue “divino” che proveniva dalla casata dei Wessex (come racconto in modo dettagliato nella Parte IV del mio libro). Con Ludovico I “detto il pio” fu sancita l’ereditarietà della successione imperiale al primogenito, dopo la consacrazione dal Papa a Roma e l’incoronazione a Rex Italiae (includeva la penisola e i feudi di Baviera, Carinzia e Svevia, corrispondenti alle antiche province augustee di Italiae, Dalmatia, Noricum, Pannonia, Germania).

I Carolingi regnarono per quasi due secoli su mezza Europa Unita, dando origine a molte dinastie feudali di primo piano: da una figlia di Carlo Martello discese la casata dei Gellone, titolari della Contea di Tolosa, del Rouerge e della Settimania (ex-Gotia) fino alla loro estinzione avvenuta a causa della “Crociata agli Albigesi” (XIII secolo); da una figlia dell’imperatore nacque la dinastia dei Rorgonidi, che tenne la Contea del Maine per lungo tempo, passandola poi agli Anjou (futuri Re d’Inghilterra); i quali divennero feudatari nella Marca d’Angers, di Tours e d’Orleans con l’unione ad una nipote di Carlo I; da suo figlio Pipino I Re d’Italia, invece, discesero in via femminile i Duchi di Spoleto (futuri imperatori), i Margravi del Billung e i Liudolfingi (Duchi si Sassonia e futuri imperatori), mentre dal nipote Bernardo provenne la casata dei Vermandois, che trasmise il “sangue blu” alle nobili dinastie dei Robertingi (poi Capetingi, futuri Re di Francia), dei Corradini (futuri imperatori), della Casa di Fiandre (Conti e futuri imperatori latini) e dei Blois. Da una figlia di Ludovico I ebbe inizio la dinastia dei Poitou (Duchi di Aquitania, estinti con Alyanor sposa di Enrico II Re d’Inghilterra degli Anjou-Plantageneti).

Con la scissione dell’Impero avvenuta nell’843 d.C. si formarono tre rami maschili: la linea “germanica” si estinse senza generare ulteriori dinastie; quella “francese” diede origine alla Casa delle Fiandre da una figlia dell’Imperatore Carlo II, mentre da una sua nipote nacque la Casa delle Ardenne (venne infeudata della Lotaringia ereditata dall’ultimo dei Carolingi di Francia), le cui figlie e nipoti sposarono i Conti di Namur (un ramo del casato Unrochidi di imperatori nato dalla sorella di Carlo II) e diedero vita alla Casa di Lovanio, ai Duchi di Lorena-Metz e alla stirpe dei futuri Rex Jerusalem di Boulogne; infine, dal ramo “imperiale” di Lotario I ebbero origine le dinastie della Casa d’Hainaut (da cui era derivata direttamente la Casa dei Lovanio, poi divenuti Duchi di Brabante e infine Casa d’Assia), dei Bosonidi e dei Tuscia che contesero l’Italia e l’Impero per decenni ai Duchi di Spoleto e agli Unrochidi fino alla venuta di Ottone I.

Da questi rami “italiani” si generarono ancora le casate: degli Anscarici (futuri imperatori e poi Re di Castiglia-y-Leòn e di Aragona), dalla figlia di Berengario I imperatore; dei Conti e Marchesi di Provenza, estinti in via femminile nelle casate di Barcellona-Aragona e dei Conti di Tolosa; e (probabilmente) dei Savoia (futuri Re d’Italia e di Spagna). Così continuava il “file rouge” delle genealogie divine…

Il Regna Germanorum carolingio passò alla Casa dei Corradini (911), feudataria della Franconia (ex-Austrasia) e discendente in linea maschile dai Vintzgau Duchi di Svevia (cui apparteneva la moglie ufficiale di Carlo I e “matriarca” di tutte le casate viste sopra!): altri rami maschili erano la dinastia dei Wetterau (Duchi di Svevia) e dei Salici (futuri imperatori). Pochi anni dopo, Corrado I, morente sul campo di battaglia contro i Magiari, indicò in Enrico I dei Liudolfi il successore elettivo Re di Germania: dalla sua casata ebbero origine, in via femminile, le dinastie dei Burcardi (Duchi di Svevia), degli Ekkardi (Margravi di Turingia e di Meissen fino al X secolo) e dei Capetingi (infeudati a Re di Francia dall’imperatore Ottone III).

Estintasi la dinastia sassone con San Enrico II, il titolo passò ai Salici, che da Corrado “detto il rosso” (sposo della figlia di Ottone I avuta da Editha dei Wessex) avevano ereditato parti di “sangue blu” sia dagli Ottoni che dai Wetterau, nonché quello dei Poitou, degli Anscarici e dei Savoia: da quest’ultima unione nacque Agnese di Weiblingen, figlia di Enrico IV, che andata sposa a Federico I “detto il vecchio” degli Hohenstaufen portò il titolo imperiale al figlio Corrado III. Dalla famiglia sveva il “sangue blu” delle dinastie divine si trasmise ai Duchi di Lorena-Metz (futuri imperatori), ai Premyslid (Duchi e Re di Boemia), ai Brabante (discendenti direttamente dai Conti di Lovanio) e ai Castiglia-y-Leòn (ramo cadetto dei Anscarici). Alla morte dell’imperatore Federico II, la “linea del sangue divino” si trasmise ai Re di Aragona e Sicilia (Bellonidi) e alla Casa dei Wettin (Margravi di Turingia e Meissen, futuri Re di Sassonia e di Polonia e poi anche di Gran Bretagna, Portogallo e Belgio).

Al termine del lungo Interregnum del XIII secolo, il titolo imperiale venne conteso dai Luxembourg (eredi della linea di sangue dei Ardenne-Lussemburgo e poi dei Namur) e dagli Asburgo (antica famiglia ducale di Alamannia e Alsazia, anch’essa discendente in via femminile dai Ardenne-Lussemburgo e dai Liudolfi): i primi ereditarono la Boemia per via matrimoniale e diedero origine alla casa regale francese dei Valois (ramo cadetto dei Capetingi), da cui nasce la dinastia dei Borgognoni che ereditò tutti i feudi della Lotaringia e delle Fiandre/Hainaut (nonché la Borgogna), passando poi il titolo agli Asburgo tramite l’ultima erede; questi tennero l’impero fino al 1919 generando una nuova Familia Reges Christianorum, in particolare con l’avvento di Carlo V e grazie alla politica matrimoniale di suo nonno Massimiliano I che riuscì ad ereditare tutti i feudi dei Borgognoni, dei Jagelloni (Re di Polonia-Lituania) e dei Anscarici di Castiglia. Si rimaneva pertanto nella discendenza delle genealogie divine.

La dinastia alsaziana regnò in Spagna fino al 1700, quando lasciò il trono ai Borbone (ramo collaterale dei Capetingi), già Re di Francia e di Napoli, e sull’Impero col ramo austriaco fino al 1780 quando, alla morte di Maria Teresa, il titolo passò alla casata dei Lorena-Metz regnante fino al 1919. Si legarono ripetutamente ai due rami di questi dinastia tutte le casate regali/feudali della storia dell’Europa Unita dell’età moderna, di Germania che d’Italia, ma anche della Francia e della Polonia. Ma a questo punto della storia dell’integrazione europea, le genealogie divine erano finite…

Consiglio questo saggio che racconta la vera storia della discendenza del “sangue blu” reale che collega quasi tutte le genealogie europee e l’aristocrazia superiore dell’Europa del passato, ma anche delle casate sopravvissute che ancora oggi regnano in molti stati europei moderni: potendo accedere agli archivi riservati, l’autore ha ricostruito il legame di sangue fra Gesù, Re Artù, i Cavalieri Templari e molti aspetti della storia della Chiesa.

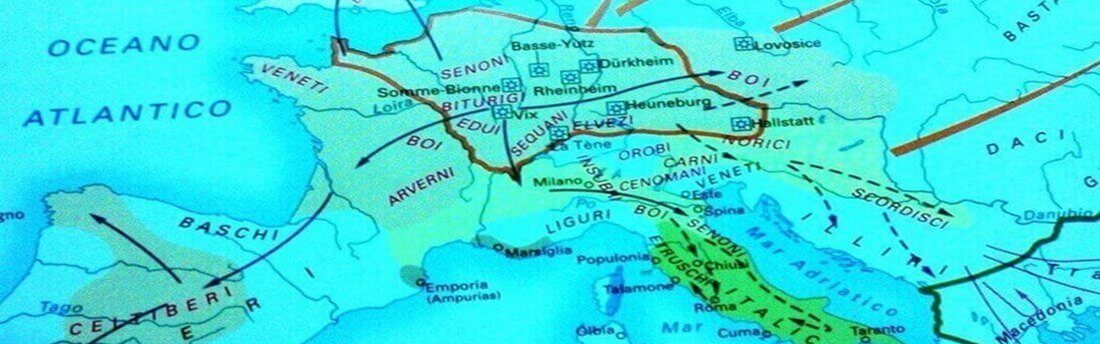

Tutto l’argomento delle “dinastie divine” e delle discendenze è trattato in modo approfondito nella Parte IV del Libro. Per farsi un’idea più completa degli schemi genealogici e dei rapporti fra le casate e i regni/paesi europei vi invito a visionare le Appendici: un supporto utile a capire la storia dell’integrazione europei e le origini e radici dei popoli e degli Europei. Potrete aiutarvi anche consultando le Cartine storiche originali De Agostini allegate al fondo del libro. Approfondire l’argomento e l’intera materia consultando il Catalogo.

leggi articolo precedente / successivo

Di Genealogie Divine si parla anche nel mio libro

STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI