il futuro dell’Europa si decide adesso

Quale sarà il futuro dell’Europa unita? E’ la domanda che tutti si pongono a questo punto della storia dell’integrazione europea.

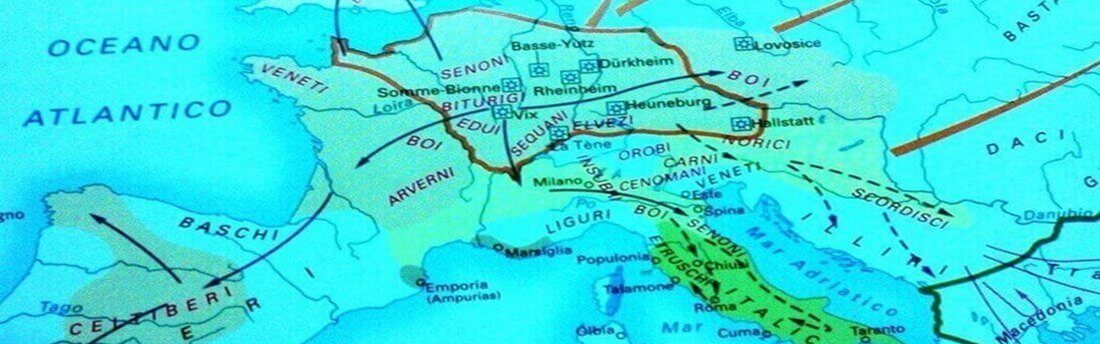

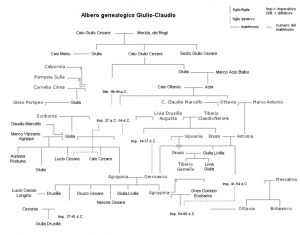

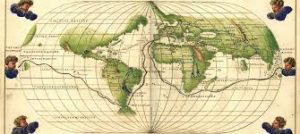

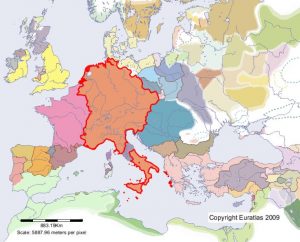

Come abbiamo visto in “pillole” precedenti, gli stati europei sono gemmati dall’Imperium sin dalle origini del processo di integrazione europea, che ha portato l’Europa dei popoli ad unirsi nella “casa comune” oggi riconosciuta nell’UE. Nei 2500 anni trattati dal mio saggio la forma politica prevalente in Europa è stata l’Imperium e, in generale la Monarchia, che in età medievale era frazionata in regni, feudi e stati inclusi nell’Impero europeo e nell’Ecclesia Christiana, in occidente come in oriente, reggendo così i destini degli Europei fino ai giorni nostri. Ma esiste anche un’altra antica tradizione che riguarda la Res Publica e le Aeternitas cui è dedicato il mio saggio. Ne parlo in questa nuova pillola di storia che vi invito ad ascoltare e commentare o condividere.

Per comprendere meglio questo video è utile consultare le Appendici al Libro prodotte dall’Autore, che trovi nel Catalogo, e le Cartine Storiche De Agostini allegate al saggio.

Per approfondire il tema trattato

futuro dell’Europa

ti invito a leggere anche questi Articoli collegati all’argomento, raccolti nel Blog dedicato all’Europa:

la genesi degli stati nazionali europei

i popoli d’Europa

le Aeternitas nella storia europea

le radici (perdute) dell’Europa

quale futuro attende l’Europa

il processo di integrazione allarghi l’orizzonte

l’integrazione europea è storia dell’Impero

le autonomie locali nell’Europea integrata

l’integrazione dell’Europa unita nel Cristianesimo

come nasce l’Europa e cosa potrebbe diventare

e ad ascoltare il video precedente.

Per conoscere il libro