La storia dell’integrazione europea è connessa alle dinastie italiane che a partire dal IX secolo vennero infeudate nella penisola, sede dell’antica Diocesi Italiae dell’Impero romano posta al di qua della catena montuosa delle Alpi. Vincolate alle tradizionali auctoritas cristiane sin dagli inizi del Medioevo, divenendo protagoniste dell’Europa Unita in epoca rinascimentale e moderna, soprattutto grazie ai legami di sangue con le principali genealogie europee.

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476), l’Italia era finita in mano ai “barbari” (Ostrogoti e Vandali) ma fu riconquistata dall’Impero bizantino (553), che vi istituì l’Esarcato di Ravenna (sede imperiale) e i Themi di Puglia e Sicilia poco prima dell’invasione dei Longobardi, i quali occuparono la Pianura Padana e il centro-sud creando ducati autonomi a Torino, Verona, Lucca, Spoleto e Benevento.

Una situazione che si protrasse fino al 774 quando Carlo Magno li cacciò fondando il Regnum Italiae che assegnò a suo figlio Pipino, permettendo alla Nobiltà Nera papalina di mantenere il Patrimonium Petri, fondamento dello Stato della Chiesa che unificando Roma a Ravenna divise per secoli la penisola in due. Il centro-nord da quell’epoca fu incluso nel Reich e conteso per due secoli dalle diverse dinastie franche legati ai Carolingi, mentre il sud venne frazionato fra Longobardi, Bizantini e i Saraceni, che conquistarono la Sicilia nell’853 fondandovi un Califfato vassallo all’impero arabo islamico.

Fra le casata emerse al tempo vi erano i Bonifaci, di origine bavarese e discendenti da tal Bonifacio infeudato della Contea di Lucca direttamente dall’Imperatore Carlo I (810): egli allargò il controllo all’intera Toscana settentrionale, creando un feudo fedele ai Carolingi anche durante le lotte per il titolo imperiale del X secolo, al punto che Adalberto I catturò il Papa e ricevette la scomunica. Un precedente che si ripeté nel corso delle lotte di potere che coinvolsero la Chiesa di Roma e portarono il Marchese ad uccidere Papa Giovanni X, con grande sdegno generale! Ciononostante, la dinastia mantenne il Vicariato d’Italia fino al 1027 quando trasferì il titolo ai Canossa: i quali unirono la Marca di Toscana all’Emilia e al Ducato di Verona, garantendo l’equilibrio politico italiano fino all’ultima della stirpe, Matilde Regina d’Italia (nel suo castello si tenne il famoso “pentimento” dell’Imperatore Enrico IV).

Subentrarono gli Obertenghi: ramo cadetto dei Bonifaci e fautori dell’annessione al Reich dell’Imperatore Ottone I nel 962, furono premiati con le marche di Milano e di Genova (nate dalla spartizione della Marca d’Ivrea con gli Anscarici e gli Aleramici) e la tutela dell’Abbazia di Bobbio. Vasti feudi in seguito suddivisi fra rami discendenti dei Pallavicino, dei Malaspina, dei Cavalcabò e dei Parodi, mentre da un ramo cadetto discese la casata degli Estensi, che con Alberto Azzo I si schierò a favore di Arduino Re d’Italia contro gli imperatori del Reich: egli diede vita a una delle dinastie più importanti della storia dell’Europa Unita, per secoli Signori di Ferrara, di Modena, di Reggio Emilia, nonché principi ecclesiastici, si inserirono nel gioco delle politiche matrimoniali delle genealogie europee, fino all’estinzione nel XIX secolo nella casata dei Asburgo-Este. Inoltre, dal suo nipote primogenito discese in linea maschile la casata dei Guelfi-Brunswick, eredi dei Welfen e infeudati del Ducato di Baviera, protagonisti dell’integrazione europea fino a oggi!

Fra le dinastie italiane gli Arduinici, invece, erano di origine franca: scesi in Italia al seguito degli Anscarici, furono infeudati della Contea di Auriate e ricevettero la Marca di Torino dall’Imperatore Ugo di Provenza, quale compenso per aver liberato il Piemonte dai Saraceni (940). Dopodiché divennero titolari della Marca Arduinica che univa il Piemonte alla Liguria, finché non si estinsero lasciando i feudi ai Savoia (vedi sotto) e agli Aleramici.

Questi erano discendenti da Aleramo, cavaliere di origine borgognona che si erse a paladino cristiano contro i Saraceni, ricevendo come premio la Contea di Savona e la mano della figlia dell’Imperatore Berengario II, che aveva appoggiato nella lotta per il titolo ottenendo l’infeudamento nel Monferrato (954) e nella Liguria di Ponente. Dai figli originarono il ramo principale, che fu elevato al titolo di Re di Gerusalemme (1187 – 1212) poi ceduto all’Imperatore Federico II, pur rimanendo Marchesi del Monferrato fino all’estinzione e al passaggio ai Paleologo (1301), e gli altri casati derivanti dai Marchesi di Saluzzo (Incisa, Busca, Lancia, Ceva, del Carretto, Gravina, etc.), che estinguendosi consegnarono via, via i loro feudi ai Savoia.

Di provenienza incerta (probabilmente dal Cantone di Lugano) erano i Visconti: famiglia appartenente alla “Milizia di Sant’Ambrogio” in epoca carolingia, divennero Consoli del Comune di Milano nel XII secolo, quindi Signori feudali ed allargarono la loro influenza alle valli alpine e ai fondamentali passi verso la Germania. Come da antica tradizione germanica, spartirono i sempre più vasti feudi fra i rami discendenti (dei Groppello, Carbonara, Albizzate, Borromeo, Motta, Modrone, Cislago, etc.), mentre quello principale si schierava nel fronte ghibellino alleandosi ai Da Romano di Treviso e ai Della Scala di Verona nella lotta contro la Repubblica di Venezia per il controllo della Pianura Padana, che si concluse con la Pace di Lodi (1450). Coi fratelli Matteo II, Galeazzo II e Bernabò, i Visconti espansero il loro potere alla Lombardia e al Piemonte Orientale, finché Gian Galeazzo elevato a Viceré d’Italia si legò in via matrimoniale ai Valois, aumentando il prestigio della casata anche grazie al matrimonio di sua cugina col Duca di Stiria dei Asburgo (fu nonna dell’Imperatore Federico III). Dopodiché la dinastia milanese si estinse col matrimonio dell’ultima a Francesco degli Sforza, capostipite di una nuova dinastia ducale.

Famiglia di origine marchigiana (probabilmente di antica ascendenza romana) si affermò nell’antica Pentapoli bizantina con Muzio Attendolo, famoso capitano di ventura che ebbe diverse mogli da cui discesero i vari rami della dinastia: il primogenito fu Francesco, Duca di Milano e Conte di Pavia, che guidò la guerra contro Venezia per il controllo della Pianura Padana e dei traffici commerciali verso il centro Europa, causa per cui i suoi discendenti furono coinvolti nelle “Guerre d’Italia” fra la Francia e la Spagna, che infine annesse il ducato trasformandolo in Vicereame; gli altri rami si infeudarono nelle Marche e nell’Umbria, nell’alveo dello Stato della Chiesa.

Tra le dinastie italiane si annoverano le famiglie della nobiltà papalina. I Gonzaga erano Signori dell’omonima città e si estesero alle città di Parma, di Modena e di Mantova con Luigi I Vicario imperiale, sebbene la famiglia fosse schierata coi “guelfi”. Dopodiché divennero Signori di Reggio e spartirono i feudi fra i diversi rami discendenti (dei Guastalla, Novellara, Palazzolo, Sabbioneta, …) stringendo alleanza ai Visconti contro Venezia e inserendosi nella nobiltà europea del tardo Medioevo. Al punto da ereditare il Marchesato di Saluzzo dai Paleologo con Federico II, alleato fedelissimo all’Imperatore Carlo V nella lotta contro la Francia e i Protestanti, i cui figli infatti sposarono le figlie dell’Imperatore Ferdinando I d’Asburgo, mentre un altro ereditava il Ducato di Nevers dando vita all’ultimo ramo estintosi a inizi XVIII secolo, quando il Marchesato di Mantova fu annesso al Vicariato del Lombardo-Veneto ed il Marchesato di Saluzzo fu inglobato dal Ducato dei Savoia.

Tra le dinastie italiane, i Farnese erano Signori di Orvieto sin dal XII secolo e partigiani guelfi, divenendo pertanto i “capitani del popolo” in città come Siena, Bologna e Firenze, legandosi sempre più ai nobili papalini (Aldobrandini, Fieschi, Orsini, etc.), tanto da raggiungere il soglio pontificio con Paolo III, il Papa che sancì il Concilio di Trento contro la Riforma in alleanza con Carlo V. Il quale concesse una figlia illegittima in sposa a Ottavio, Duca di Parma e Piacenza, da cui nacque Alessandro, Governatore dei Paesi Bassi e gran capitano del fronte cattolico durante le “guerre di religione”. La fama della casata crebbe ancor più grazie ai ripetuti matrimoni con gli Estensi, i Gonzaga e i Medici (vedi sotto), fino a raggiungere l’apogeo con l’unione dell’ultima della stirpe al Re di Spagna, Filippo V dei Borbone di Napoli, che così ereditarono il Ducato di Parma e Piacenza a fine XVIII secolo.

Altra grande tra le dinastie italiane fu la famiglia guelfa (de’) Medici: originaria di Firenze dal capostipite Gianbuono (XII secolo), ricchi mercanti e banchieri, si elevarono a Signori della capitale toscana con Cosimo “detto il vecchio” (1434), grande stratega e politico, ed il fratello Lorenzo. Dal primo discesero Lorenzo “detto il magnifico”, magnate e fautore del Rinascimento, e due Papi (Clemente VII e Leone X) che furono decisivi a favore di Carlo V nel confronto franco-spagnolo, nonché due Regine di Francia coi Valois e coi Borbone. Dal ramo cadetto discesero il celebre capitano di ventura Giovanni “dalle bande nere” e tutti i Granduchi di Toscana fino a metà XVIII secolo, quando il feudo passò in eredità agli Asburgo-Lorena.

Per quanto riguarda il Sud Italia, suddiviso fra vari ducati longobardi, possedimenti bizantini e altri soggetti autonomi, vennero unificati dalla dinastia normanna degli Altavilla nel 1130, quando Ruggero II Conte di Puglia e di Calabria si incoronò a Rex Siciliae nella cattedrale di Palermo. Titolo ereditato nel 1194 in via matrimoniale dall’Imperatore Enrico V dei Hohenstaufen, che lo tennero per alcuni decenni fin quando Carlo I dei Angioini l’ottenne manu militari (1266). Ma il suo stile di regnante non era gradito ai siciliani, che si rivoltarono coi “vespri” del 1282 chiamando sul trono la dinastia iberica dei Bellonidi regnanti in Aragona, in via di espansione nel Mar Mediterraneo e già presenti in Corsica e in Sardegna: quest’isola era divisa da fine X secolo in quattro Giudicati, tenuti dalle dinastie francesi dei Lacon-Gunale e dei Baux-Bel Balzo.

La contesa aragonese-angioina perdurò fino alla metà del XV secolo, quando la dinastia regale spagnola dei Trastàmara (che discendeva direttamente dagli Anscarici) annesse anche l’area continentale al “Regno delle due sicilie”, tenendolo indipendente o annesso al Regno di Spagna fino al 1700, quando venne ceduto alla nuova dinastia regale spagnola dei Borbone. I quali cedettero il Regno di Sicilia ai Savoia (1713) ed il restante Regno di Napoli ai Asburgo d’Austria, dopodiché le due dinastie si scambiarono i troni nel 1720. L’affaire non piacque a Carlo VII Re di Spagna che si riprese entrambi i regni nel 1733, fondando la dinastia dei Borbone di Napoli e unificandoli nel rinnovato Regno delle due sicilie fino al 1860, quando lo persero per mano del Gen. Garibaldi che lo cedette ai Savoia sovrani di Sardegna.

Quest’ultima (ma non ultimi) fra le dinastie italiane, proveniva dalla Borgogna Trasgiurana, sebbene l’origine etnica del capostipite Umberto “detto biancamano” sia incerta fra varie ipotesi: uomo d’armi abile e prudente, emerse aiutando l’Imperatore Corrado II ad impossessarsi del Regno di Borgogna (1033) all’estinzione dei Welfen e ricevette i feudi del Chiablese, del Vallese e di Savoia, che unì alla Moriana insieme all’Abbazia di San Maurizio in Aguano (la più antica d’Europa, eretta in onore al comandante della Legio Tebe divenuto simbolo dei miles christianorum), in modo da poter controllare i principali passi alpini fra l’Italia e la Lotaringia.

Suo figlio Oddone estese l’egemonia della Casa di Savoia alle Valli d’Aosta e di Susa, alla Contea di Torino e fino al Mar Tirreno, grazie al matrimonio con l’ultima degli Arduinici (1046): da quel momento la dinastia “sabauda” divenne protagonista del corso degli eventi italiani ed europei, legata alle genealogie imperiali e regali del Reich, al punto che la figlia sposò l’Imperatore Enrico IV dei Salici e suo nipote si unì alla sorella di Raymond dei Anscarici, capostipite della casa regale della Castiglia-y-Leòn. Tale politica matrimoniale e di buon vicinato dei Savoia perdurò secoli, portandoli a ottenere il Vicariato d’Italia dall’Imperatore Federico II, seppure subì la rivalità degli Aleramici e dei “cugini” Conti d’Acaja, che si erano impossessati dei passi alpini verso la Francia ricevendo il titolo di Signori del Piemonte: la casata si estinse agli inizi del XV secolo con Ludovico I, il quale dopo aver occupato Torino fondandovi la Univesitas (1405) e ricevuto il collare dell’Ordine dell’Annunziata, cedette tutti i suoi possedimenti al nipote Amedeo VIII dei Savoia.

Costui fu uno dei principali membri della casata: figlio del “Conte Rosso” e nipote del “Conte Verde” (probabilmente ispirarono l’opera “il Corsaro Nero” di De Amicis), due forti guerrieri alleati ai francesi e protagonisti delle guerre che portarono l’Italia alla Pace di Lodi. Accordo raggiunto anche per l’opera di mediazione di Amedeo stesso, che gli valse il titolo di Duca e l’elezione ad Antipapa (Felice V), gestendo la Diocesi di Ginevra fino alla rinuncia per consentire la riunificazione della Ecclesia Christiana in Pars Occidens (1449). Poi il figlio Ludovico I ereditò in via matrimoniale il Regno di Cipro ed estese i suoi possedimenti fino a Nizza, continuando a legare il ducato ai Valois regnanti in Francia e ai Visconti-Sforza Duchi di Milano, continuando così ad affermarsi fra le dinastie italiane.

Estintasi la linea principale, il controllo passò al ramo cadetto (fine XV) cui apparteneva Emanuele Filiberto “detto testa di ferro” (nipote dell’Imperatore Carlo V): egli trasformò il Ducato in una potenza militare, abile per secoli a difendersi dalle continue invasioni della Francia, in virtù dell’alleanza ai Asburgo che affidarono alla Casa dei Savoia il Vicariato d’Italia (dal XVI secolo). Dopo un’altra lotta in famiglia, che contrappose il Duca in carica e sua moglie “madama Cristina” di Francia (sorella del Re Luigi XIII) alla linea di Carignano, i Savoia ottennero il rango regale in Sicilia e successivamente in Sardegna, con Vittorio Amedeo II: salvatosi dall’assedio francese grazie all’intervento del cugino Principe Eugenio Feldmaresciallo d’Austria (poi divenuto Vicario del Lombardo-Veneto), egli aggiunse anche il Marchesato del Monferrato ai suoi feudi e avviò la politica di alleanze alternate (“giri di walzer”) che permise ai Savoia di sopravvivere alla “epopea napoleonica” e alla Rivoluzione Francese, tanto da essere restaurati al trono dal Congresso di Vienna (1815).

Dopodiché la corona passò al ramo dei Principi di Carignano con Carlo Alberto, il quale nel 1849 condusse la prima Guerra d’Indipendenza italiana da cui uscì sconfitto, abdicando e concedendo lo Statuto Albertina (divenne base della Costituzione dell’attuale Repubblica Italiana del 1948). Suo figlio Vittorio Emanuele II perpetuò il progetto dell’unità nazionale fino ad ottenne il titolo di Re d’Italia (1861) col pieno beneplacito delle principali potenze europee: inserito il giovane regno nel consesso della politica internazionale, riuscì infine ad annettere il millenario Stato della Chiesa. Sotto il regno del figlio Umberto I, l’Italia divenne una potenza economica e si alleò agli imperi eredi della tradizione cristiana e dell’antico diritto romano-comune europeo, scelta che fu forse il movente del suo assassinio: l’erede Vittorio Emanuele III regnò per quarantacinque anni attraverso le due Guerre Mondiali, che costarono all’Italia la perdita della piena indipendenza politica e la fine dell’antico regnum istituito nel 781, ora trasformato in Repubblica (1946).

Per conoscere meglio la storia dei Savoia consiglio questo saggio, scritto da F.Cognasso, studioso e docente di storia medievale all’Università di Torino nel XX secolo, direttore della Rivista Storica Italiana e consigliere del Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo, nonché socio dell’Accademia delle Scienze e dell’Accademia dei Lincei.

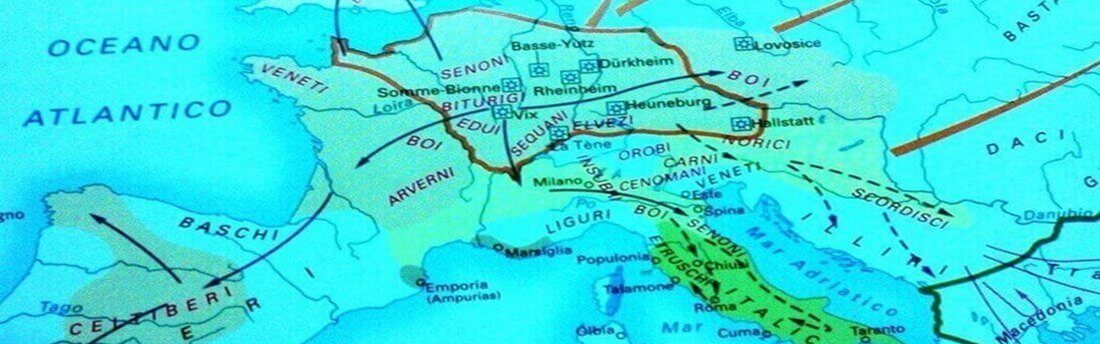

Tutto l’argomento delle “dinastie divine” e delle discendenze è trattato in modo più approfondito nella Parte IV del Libro. Per farsi un’idea più completa degli schemi genealogici e dei rapporti fra le casate e i regni/paesi europei vi invito a visionare le Appendici: un supporto utile a capire la storia dell’integrazione europei e le origini e radici dei popoli e degli Europei. Potrete aiutarvi anche consultando le Cartine storiche originali De Agostini allegate al fondo del libro. Approfondire l’argomento e l’intera materia consultando il Catalogo.

Leggi articolo precedente / successivo

Di Savoia e altre dinastie italiane si parla anche nel mio libro

STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI