europa nel 1919

L’Unione Europa come la conosciamo oggi è il frutto maturo (o forse marcito?) del cd. “processo di integrazione europea”, iniziato secondo la vulgata consolidata nel secondo dopoguerra e tuttora incompleto. Questo argomento è una materia specifica insegnata in tutti gli atenei italiani, nell’ambito degli studi storico-politologici, con l’intento di presentare in modo coerente e omogeneo un periodo storico che non ancora concluso ed assolutamente contemporaneo quanto indefinito.

La tesi basilare è che con l’avvento della Modernità, il mondo si sia avviato verso un lungo cammino di progresso, liberazione e sviluppo dell’essere umano, finalmente uscito dalla caverna ove ha sonnecchiato per millenni per scoprire la luce interiore che alberga in ognuno di noi: pertanto, si parte dal mitico Congresso di Vienna del 1815 a delineare un andamento di fatti e situazioni concomitanti, connesse e interdipendenti, che nella consapevolezza della “ragione dei lumi” dominante ci ha condotti fin qui.

In realtà, da quel consesso politico-diplomatico allo scenario post-bellico del 1945 sono cambiate parecchie cose e la situazione europea ha subito stravolgimenti che un secolo prima erano assolutamente impensabili. A cominciare dal fatto che nella capitale austriaca si stabili di restaurare l’“ancien regime”, ossia quella configurazione politica e di diritto (“divino”) che si era protratta per millenni in Europa ed era stata cancellata dall’epopea napoleonica: infatti, al termine della Prima Guerra Mondiale, gli attori principali della conferenza del 1815 non esistevano più, sostituiti da altri numerosi soggetti sovrani, così come molte delle dinastie che governavano gli stati partecipanti.

Con la “pace incondizionata” (atto senza precedenti nell’intera Storia umana) che gli Alleati applicarono alla Germania nazista, all’Italia (post-)fascista e al Giappone (ex-)imperiale, furono posti i paletti di quel che sarà appunto il cammino verso la nuova integrazione del continente europeo (nel mio saggio sulla storia dell’integrazione europea sostengo che la storia dell’integrazione europea sia iniziata, invece, circa 2500 anni fa).

Come dicevo sopra, dopo la “Grande Guerra” che aveva provocato decine di milioni di morti in tutta Europa (ecatombe senza precedenti che Papa Benedetto XV bollò come “inutile strage”), il quadro politico si presentava completamente innovato dai Trattati di Versailles e di Saint-Germain, nonché dagli accordi di pace con la Bulgaria, l’Ungheria e la Turchia, ossia gli altri stati perdenti del conflitto, cui si aggiunse la pace separata (Brest-Litovsk) sottoscritta dall’ex-Impero Russo ormai in mano ai soviet.

D’un colpo sparirono dalle cartine geopolitiche d’Europa i grandi imperi multietnici e cristiani che avevano retto le sorti continentali da secoli, lasciando il posto a tante piccole repubbliche nazionali indipendenti nell’area orientale. Quelle che nei recenti Anni Duemila sono state oggetto della procedura di ingresso nell’Ue, secondo i principi stabiliti dal cd. “trattato di adesione” imposto senza compromessi dagli altri paesi membri dell’Unione Europea (qualcuno li addita come trattati di pace senza condizione, posti dall’Europa Occidentale agli ex-stati comunisti dell’Est).

Sorsero così gli stati di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Cecoslovacchia, Austria. La Germania divenne una repubblica, sebbene occupata dalla Francia in alcune regioni storiche e ricche delle risorse di primaria importanza industriale (la Ruhr e la Saar). Così come l’Austria, ridimensionata al suo antico spazio ducale e deprivata di qualsiasi diritto su quelle che erano state le terre e le nazioni di antico dominio, ossia l’Ungheria, la Boemia, la Dalmazia, l’Illiria e l’Italia nord-orientale. Infatti, il Friuli-Venezia-Giulia e l’Istria-Dalmazia divennero territori italiani insieme al Sud Tirolo (l’attuale Alto-Adige), mentre la Slovenia, la Croazia e la Bosnia furono unite alla Serbia nel regno multietnico guidato dalla dinastia Karageorgevic che durò fino al 1945, cui appartenevano anche il Montenegro, la Macedonia e il Kosovo. Del vecchio sistema imperiale fu salvato solo il regime di “città libera”, applicato a Fiume e a Danzica, mentre fu inventato quello di “via fluviale internazionalizzata” per i fiumi Danubio, Elba e Weser.

Si capisce immediatamente che queste dure condizioni di resa non sarebbero durate a lungo. Ne erano consapevoli anche coloro che le redassero, soggetti alla pressione dei diktat francesi, assolutamente determinati a porre un severo limite ad uno dei tanti nemici storici, ossia la Germania: pertanto, si decise di addebitare al nuovo stato repubblicano (altra imposizione assurda per un paese di antica tradizione regale e imperiale) un’enorme mole di danni e riparazioni di guerra, da pagare in parte con la depredazione delle risorse energetiche della Renania, in parte in denari sonanti. Si innestò, così, un circuito di debiti-prestiti che coinvolgeva Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti: questi ultimi erano divenuti, infatti, creditori verso gli Alleati per gli ingenti prestiti bellici, nonché la fonte principale dei copiosi finanziamenti privati alla Repubblica di Weimar per la ricostruzione.

L’aspetto finanziario-monetario divenne centrale nel periodo che intercorre fra i due conflitti bellici. Se da un lato, infatti, si registrò un enorme spostamento di liquidità dall’Europa (in particolare dalla Gran Bretagna) verso l’altra sponda atlantica, favorendo il boom economico statunitense aiutato anche dalla massiccia immigrazione europea degli Anni Trenta, dall’altro si assistette a diverse crisi inflazionistiche devastanti, che colpirono sia la fragile Repubblica di Weimar che la nascente potenza globale Usa. Cui si sommò la fine del sistema di cambio fisso aureo “Gold Standard”, inventato dai banchieri inglesi nel XIX secolo e legato alle valute dei quattro paesi coinvolti nel circuito del debito sopra descritto.

Peraltro, la grave crisi del “venerdì nero” americano (1929) portò il Presidente F.D. Roosevelt ad attuare il famoso piano “New Deal” (che viene citato spesso ancora oggi da svariati politici) di sostegno all’economia nazionale: con la spesa pubblica gonfiata dai debiti e dall’emissione di dollari (“espansione monetaria”, tecnica utilizzata ancora oggi dalla BCE con l’Euro). Si innestò così un circuito economico di commesse statali all’industria militare, finanziate col debito mediato dalle banche nazionali e centrale, che si chiudeva con l’acquisto dei titoli di stato emessi da parte delle stesse imprese militari che lavoravano per aumentare il potenziale bellico nazionale.

La corsa agli armamenti effettuata da molti stati negli Anni Trenta, combinata alla grave crisi socio-economica provocata dagli effetti della Grande Guerra e alla fragile situazione geopolitica europea, posta sotto il controllo della Società delle Nazioni (il “club di oligarchi globali” di cui erano soci di maggioranza le famiglie tedesche dei Sassonia-Coburgo-Gotha, degli Hanover/Windsor, degli Oldenburg e degli Orange-Nassau, ossia le sole dinastie regali medievali sopravvissute e tuttora regnanti!), spinse molti paesi verso la deriva autoritaria (accadde in Germania, Italia, Austria, Ungheria, Spagna), mentre altri venivano inondati dalla propaganda comunista-socialista, forte dell’avvento della Repubblica Socialista Sovietica di Russia creata da J.Stalin.

Infine, il modello di governance globale imposto dagli Stati Uniti a tutti gli altri stati del mondo nella Conferenza di Parigi, che produsse il “Covenant” della S.d.N. insieme a molti nuovi principi di diritto internazionale (dal divieto di minacciare o dichiarare la guerra ad altri soggetti sovrani, all’istituzione di mandati di protettorato che di fatto celavano un controllo diretto delle potenze europee nell’area mediorientale, alla diffusione del cd. “diritto umanitario”), respinto dagli stessi americani che quindi lasciarono Gran Bretagna e Francia a fronteggiare il complesso scenario eurasiatico, aprì la strada ai revanchismi e alle alleanze in chiave anti-comunista delle principali economie emergenti mondiali (Patto Anti-Comintern).

Consci degli enormi errori commessi a Parigi e memori della pesante occupazione subita dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, i francesi cambiarono strategia politica e offrirono al tradizionale rivale tedesco un ramoscello d’ulivo: la lettera di Schuman al capo di governo della Germania Ovest del 9 maggio 1950 (data che fino al 2019 è stata celebrata dall’UE come sua fondazione e dalla Russia come vittoria militare) fu la base di un rinnovato rapporto pacifico e cooperativo fra le nazioni, fondato sulla “pace e la democrazia”. Che ha permesso dagli Anni Cinquanta di costruire dapprima il mercato comune europeo, quindi il sistema monetario unitario e infine il processo di (re)integrazione degli stati orientali, usciti dal dominio de facto dell’URSS.

Tutto ciò fu possibile grazie alla fondamentale opera politica, diplomatica e militare di W.Churchill, che dapprima fronteggiò col tipico orgoglio britannico il pericolo del regime nazista, quindi spinse gli Stati Uniti ad entrare in guerra affianco agli Alleati, infine accordò la spartizione dell’Europa post-bellica con Stalin (“cortina di ferro”), ponendo l’Europa Occidentale sotto il cappello difensivo della Nato e l’ingerenza politica dell’Onu. Dopodiché, la crisi della Sterlina fece il resto e la Gran Bretagna si ridimensionò a potenza di secondo piano, incapace di stare al passo con le due superpotenze militari ed economiche di Usa e Urss. Le quali in realtà, secondo studi economici di tipo statistico, erano già diventate leader planetarie, insieme alla Cina e al Giappone, già alla fine del XIX secolo.

Insomma, la “novella” del processo comunitario nato sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale regge finché si limita lo sguardo allo spazio europeo. Non appena lo si allarga al resto del pianeta o alle epoche precedenti, si comprende che stiamo parlando di movimenti storici molto più antichi, profondi e variegati, direttamente connessi alla storia millenaria del continente europeo, nonché con quella ancor più antica dell’umanità. Oggi che il concetto della democrazia vacilla, proprio nel suo alveo natio, ossia nell’Occidente euro-americano che assiste impotente alla crisi politica statunitense e a quella economica-monetaria europea, mentre i lumi della ragione sembrano spegnersi in nome di emergenze e pericoli che si susseguono, si comprende come il sistema vigente sia in declino e il Nuovo Ordine Internazionale debba essere impostato su nuovi (o antichi?) concetti.

Consulta questo interessante saggio storico sulle radici europee. Nel momento cruciale della Seconda Guerra Mondiale, due uomini si ritrovano soli in una stanza a decidere il futuro dell’Europa e del mondo intero: carteggio Churchil-Stalin scritto da uno dei due protagonisti W.Churchil racconta eventi e retroscena della trattativa che divise il continente in “blocchi contrapposti”. Consiglio anche di consultare le informazioni statistiche dell’OECD.

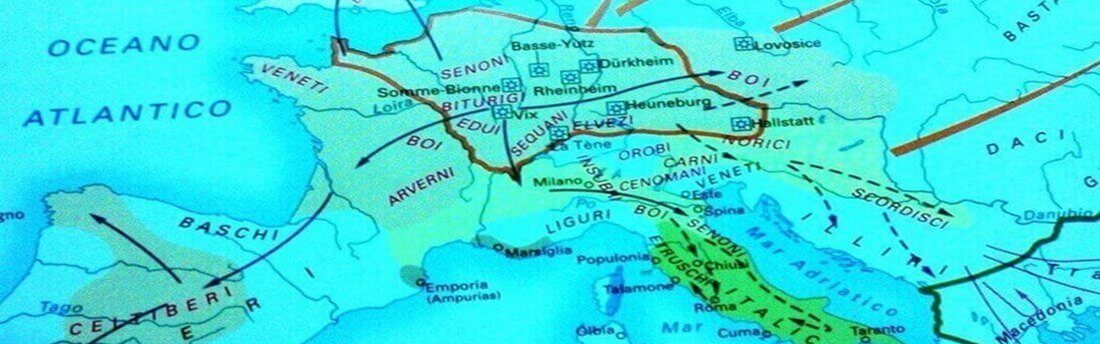

Tutto l’argomento del processo di integrazione dell’Europa è trattato in modo approfondito nella Parte I del Libro. Per farsi un’idea più completa degli schemi genealogici e dei rapporti fra le casate e i regni/paesi europei invito a visionare le Appendici: un supporto utile a capire la storia dell’integrazione europei e le origini e radici dei popoli e degli Europei Potrete aiutarvi anche consultando le Cartine storiche originali De Agostini allegate al fondo del libro e approfondire l’argomento e l’intera materia consultando il Catalogo.

Vedi articolo precedente / successivo