Come ho già riportato nel precedente articolo, la storia dell’integrazione europea è indissolubilmente legata al Cristianesimo. In particolar modo alla storia della cristianizzazione dell’Europa portata avanti senza soluzione di continuità dal V al XII secolo d.C., in ogni direzione e latitudine.

Con la fondazione dell’Impero Cristiano ad opera di Costantino I, e ancor più con la svolta integralista di Teodosio I, si acuì il senso missionario ed evangelico dell’entità politico-militare più potente dell’antichità. Attraverso il ruolo degli Arcivescovadi e dei Patriarcati, proseguì la missio apostolica di convertire alla nuova religione tutte le gentes incontrate (in ossequi alla volontà di Gesù Cristo stesso), cui diedero un enorme contributo i monaci itineranti e, in modo diverso, i nuovi Imperator in Pars Oriensis.

A seguito delle invasioni barbariche, le popolazioni germaniche e gotiche erano penetrate nel Limes romano a stanziarsi nelle Diocesi in Pars Occidens: di cui divennero i nuovi regnanti per conto dell’Imperatore di Costantinopoli, in virtù dell’atto di conversione al Cristianesimo che apriva loro le porte all’ingresso delle dinastie regali nella Familia Reges Christianorum guidata dal Basilues bizantino. Che era il Defensor Fides e il capo della Ecclesia Christiana ortodoxa.

Questo aspetto fu il movente che spinse i Bizantini ad attaccare quei regna occidentali che ancora abbracciavano la corrente dell’Arianesimo, dichiarata “eretica” già dal I Concilio ecumenico del 325 d.C.. Accadde quindi che, a causa della Guerra Greco-Gotica e del contemporaneo attacco dei Franchi ai regna dei Burgundi e dei Visigoti, la cartina geopolitica europea cambiasse: a metà del VI secolo d.C., l’Italia era nuovamente in mano ai “romaioi” e alle antiche aristocrazie terriere e senatorie, mentre l’intera Gallia finiva sotto il controllo dei Merovingi, che avevano spinto i rivali Visigoti in Spagna, dove dovevano coabitare con gli Svevi e con le legioni bizantine che si erano riappropriate delle antiche colonie greche mediterranee.

In quel frangente bellicoso e confuso, furono fondati i primi monasteri cristiani in vari siti dell’Europa occidentale: luoghi dedicati alla fuga mundi e alla vita associata costruita sul rispetto del Padre (Abate) e della regola benedettina. Intanto, nella lontana Irlanda, San Patrizio dava vita ad un movimento monastico itinerante che divenne essenziale per recuperare l’Evangelo e diffonderlo alle tribù germaniche che occupavano ormai stabilmente le antiche Diocesi romane.

Avvenne perciò che, in varie ondate, i monaci irlandesi organizzati secondo l’antico modello sociale del “clan”, tipico delle società parentali ed in particolare del mondo celtico (che sopravvive ancora oggi), riuscirono a convertire popoli interi col “battesimo per immersione nei fiumi” praticato da San Giovanni Battista (colui che aveva battezzato anche Gesù) e con la predica della novella cristiana, adattata agli stili linguistici celtici e folcloristici locali.

Visto il grande successo ottenuto da quelle campagne di evangelizzazione, la Chiesa di Roma non poté rimanere a guardare e diede via ad azioni apostoliche in Inghilterra e in Ungheria, dove furono istituiti gli Arcivescovadi di Canterbury e di Veszeprem, epicentri della rinnovata missio di cristianizzazione rivolta agli Anglosassoni (avevano invaso la Britannia all’inizio del V secolo d.C.) e ai Magiari (da poco insediatisi nella Pianura Pannonica e protagonisti di continue incursioni nell’area imperiale per decenni). Anche la Chiesa di Costantinopoli promosse le sue opere di cristianizzazione di nuovi popoli provenienti dalle steppe asiatiche e insediatisi nelle regioni di Tracia, Dacia, Moravia, Pannonia e nelle pianure russe.

Le popolazioni slave e finniche che si erano insediate da tempo anche più a nord, nelle regioni baltica e della Pianura Sarmatica, appena fuori dal Limes carolingio ma fonti di costanti problematiche erano “gentili” che il mandato politico-religioso del Reich non poteva certo ignorare e doveva convertire al Cristianesimo, per includerle sotto la “tenda” della Ecclesia universalis guidata da Costantinopoli.

Stiamo percorrendo un ampio periodo storico a grandi falcate, ma serve a tracciare le linee fondamentali della storia dell’integrazione europea, iniziata già in epoca romana e proseguita senza sosta fino ai giorni nostri. Per approfondire questo argomento, consultate il mio libro in particolare nella Parte III.

Sul piano politico, alla fine dell’VIII secolo la dinastia dei Carolingi aveva spodestato i regnanti franchi, considerati “inutilis” dal Papa perché non contribuivano all’impegno missionario, nonostante fossero unti e ordinati allo scopo. Così, partì una “rinnovata” azione missionaria dei Franchi, condotti dal più “grande” di loro, Carlo I, a conquistare e sottomettere tutti i popoli germanici fino alle rive dell’Oder: a costoro fu imposta la conversione cristiana per legge (Capitolare de Partibus Saxonie, 782 d.C.) in ogni angolo della Sassonia, della Turingia, del Brandeburgo, di Boemia, Austria e Carinzia (le nuove terre annesse all’Impero Carolingio).

Regioni che corrispondevano ai nuovi feudi disegnati da Carlo Magno, perpetuando il modello delle antiche diocesi romane nei “moderni” Arcivescovadi e Circoscrizioni ecclesiastiche: divennero Marche, Ducati e Contee palatine che l’Imperatore cristiano assegnò ai propri vassalli, in cambio della loro fedeltà e collaborazione, con l’impegno ad amministrarle in modo economico efficiente e a civilizzarle secondo la visione cristiana della vita. Un progetto politico elaborato nel segno della cultura classica greco-romana e dell’insegnamento biblico curato nei monasteri benedettini e diffuso agli amministratori del Reich nelle Schole istituite da Carlo (al proposito, vedi il libro di Simonetti).

Si parlò perciò di “Rinascita Carolingia”, una vera e propria rivoluzione culturale pianificata e organizzata a tavolino, che venne ripresa dalla successiva dinastia imperiale degli Ottoni (che erano Sassoni) ed era simile al programma di cristianizzazione dei popoli orientali condotto, poco tempo dopo (fine IX secolo d.C.), dalla nuova dinastia imperiale bizantina dei Macedoni.

Essi dovettero difendersi da continue invasioni dei Bulgari, degli Slavi e dei Rus’, mentre sul fronte orientale dovettero fronteggiare le incursioni dei tradizionali rivali Parti e dei nuovi “monoteisti” Arabi, guidati dal profeta Maometto alla conquista del mondo in nome della fede islamica. E dopo alterne vittorie e sconfitte, riuscirono ad avere la meglio su tutti i nemici, imponendo la cristianizzazione dell’Europa orientale tramite i Vescovadi e le missioni monastiche iniziate da San Cirillo in Moravia: costui inventò uno speciale alfabeto derivato dal greco per poter comunicare con le genti slave, che col tempo divenne l’attuale cirillico. Sorsero così le nuove diocesi di Bulgaria, di Serbia e di Russia, cui fu concesso l’onore della fondazione di un Patriarcato, posto sullo stesso livello di quelli più antichi di Costantinopoli, Antiochia ed Efeso.

La collaborazione coi Rus’ e coi Bulgari portò addirittura alla concessione del titolo di Czar (Cesare in slavo) ai capi dei rispettivi popoli, cui fu concesso l’onore di ricevere in sposa una donna della famiglia imperiale, in modo da poter entrare anch’essi nella Familia Reges Christianorum. Un privilegio riservato anche al futuro Imperatore occidentale, Ottone II dei Sassoni, divenuto pertanto il Kaiser (Cesare in tedesco) d’Occidente e perpetuatore dell’antico Imperium Romanum. Un soggetto politico che ormai si estendeva dai Pirenei fino al Mar Baltico, agli Urali, al Mar Nero, ancora all’Anatolia e all’Italia peninsulare. Rimanevano fuori dall’Auctoritas bizantina solo le antiche diocesi di Britannia e di Spagna, nonché tutta l’area scandinava-baltica. Qui, la cristianizzazione avvenne in modi diversi, ma collegati.

La penisola iberica era caduta in mano ai mussulmani dal 711, i quali minacciavano l’Europa continentale dalle isole strategiche di Baleari, di Malta e di Cipro e presero anche la Sicilia (853): gli si opposero alcuni principi goti del nord, che in breve tempo riuscirono a formare piccoli regni cristiani (in Galizia, Leòn, Castiglia, Navarra e Aragona) appoggiati dall’Impero carolingio e dalla Chiesa Romana, iniziando così una lunga guerra di liberazione nel nome del Cristianesimo (Reconquista).

L’Inghilterra invece, divisa in tanti regni sempre in guerra fra loro, fu unificata dalla dinastia britannica dei Wessex: che con Alfredo I formarono un regno indipendente e unitario fra le diverse etnie presenti sull’isola (Celti, Britanni, Anglosassoni, Dani, e Normanni), in nome del Cristianesimo e sul modello giuridico imperiale carolingio, pur grazie all’aiuto di Magister latini (irlandesi e sassoni) nominati alla guida della Chiesa locale.

La definitiva fusione ai Normanni del Regno di York avvenne con Re Canuto II (1041), figlio di quel Knut “il grande” che aveva già unito la Danimarca alla Norvegia e governava lo Schleswig e la Pomerania per conto del Kaiser Corrado II: lo aveva accompagnato a Roma a ricevere la Corona Ferrea e nell’occasione si fece battezzare al Cristianesimo e riconoscere a Imperatore della Scandinavia. Una regione che aveva ricevuto diverse missioni evangeliche partite dall’Arcivescovado di Amburgo (con scarsi esiti), fino appunto all’avvento della dinastia dei Skjoldung.

Nell’area baltica, invece, la cristianizzazione avvenne in maniera cruenta, ad opera dei Cavalieri Teutonici ordinati dal Papa allo scopo di civilizzare i Balti e gli Slavi del nord, alla fine del XII secolo: quell’azione dei miles christianorum fu accompagnata dalla fondazione di Arcivescovadi a Riga, Tallin e Turku, sottoposti alla giurisdizione del Deutsche Orden istituito dal Kaiser nel 1235. Un’entità politica che presto entrò in rotta di collisione coi regni di Polonia, di Boemia e d’Ungheria, istituiti già a fine X secolo per volontà del Kaiser e con l’incoronazione papale, per includere anche i Polani, i Boemi e i Magiari nella grande Ecclesia cristiana. Anche mediante i matrimoni con donne della casa imperiale e con l’azione evangelica dei nuovi Arcivescovadi di Gniezno, Danzica, Cracovia, Breslavia, Praga, e altri tutti dipendenti dalla sede di Magdeburgo.

Pertanto, a fine XII secolo tutta l’Europa era cristianizzata e sottomessa all’autorità imperiale di Costantinopoli, da cui dipendevano direttamente i Patriarcati ortodossi e, in modo indiretto attraverso il Rex Romanorum, anche gli Arcivescovadi occidentali e tutti i regnanti cristiani, ad eccezione di quelli inglesi, irlandesi, scozzesi e ispanici.

Un saggio che indaga le radici dell’Europa scritto a quattro mani da uno storico polacco, B. Geremek, che è stato anche un politico importante e parlamentare europeo, e da uno scrittore italiano affermato, F. Cataluccio, autore di numerosi libri e manager poliedrico.

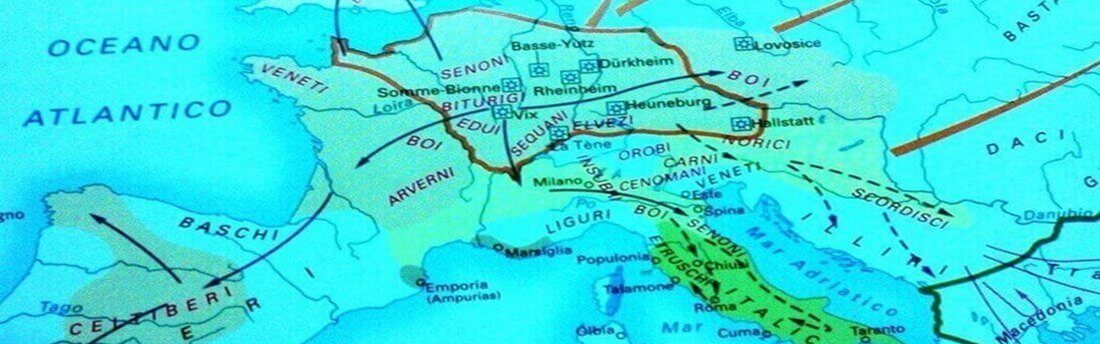

Tutto l’argomento della Cristianizzazione dell’Europa è trattato in modo approfondito nella Parte III del Libro. Per farsi un’idea più completa degli schemi genealogici e dei rapporti fra le casate e i regni/paesi europei vi invito a visionare le Appendici: un supporto utile a capire la storia dell’integrazione europei e le origini e radici dei popoli e degli Europei. Potrete aiutarvi anche consultando le Cartine storiche originali De Agostini allegate al fondo del libro. Approfondire l’argomento e l’intera materia consultando il Catalogo.

vedi articolo precedente / successivo