L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale fondata sui Trattati istitutivi, sottoscritti dagli stati aderenti nel corso del processo di integrazione europea iniziato dal secondo dopoguerra. La consuetudine di definire le questioni comuni continentali attraverso trattati universali (di pace) è iniziata nel XVI secolo, a esito della Protesta e dei conflitti religiosi che portarono l’Europa alla crisi sistemica, risolta in parte col Trattato di Westfalia da cui ebbe origine lo Ius Publicum Europeum. Ma la tradizione del diritto europeo è antichissima e risale alle civiltà che sono all’origine e al fondamento dell’Europa odierna, da tanti punti di vista.

Le prime norme scritte appaiono nelle Costituzioni delle antiche Πόλις greche di Atene, Agrigento, Argo, Creta, Cipro, Corcira, Corinto, Cuma, Delfi, Egina, Itaca, Locri, Massalia, Megara, Mileto, Siracusa, Sparta, Taranto, etc., codificate da autori individuali (Licurgo, Solone) o dalle agorà pubbliche cittadine, già raccolte ed elencate da Aristotele nella sua scuola di filosofia “liceo peripato”. La concezione greca della vita e quindi della legge era molto connessa alla Natura e all’etica dominante nel pensiero del tempo, indifferentemente si trattasse di una Repubblica o di un Regno (Monarchia) o ancora di un regime dispotico o democratico. In ogni caso, il fondamento di concetti importanti per l’integrazione socio-politica, quali “bene comune” e “comunità politica”, provengono da quell’età.

Nella prassi del Diritto romano, invece, emersero le forme giuridiche più comuni nella sfera pubblica (Ius Publicum) e nelle relazioni fra Cives (Ius Privatorum), sia sui temi della famiglia, dei contratti e delle obbligazioni. La Lex era il fondamento della Civitas e dell’organizzazione della vita in comunità, espressione dello Ius sacrum et iustus di origine naturale, pur se emanata dagli organi istituzionali della Res Publica secondo le regole tradizionali, scritte e condivise. La gestione della “cosa pubblica” era affidata a Magisteres eletti dal Populus e dotati di idonee potestas e finanze, tutti assoggettati all’Auctoritas Senatus o allo Iudex del processo pubblico fra parti con sententia finale. Nello sviluppo delle autonomie politico-amministrative antiche si rafforzava il diritto europeo a strumento di mediazione e controllo sociale.

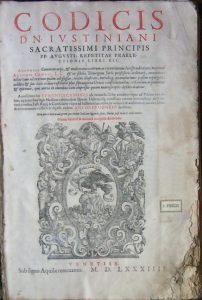

Il Corpus normativo romano diventerà la base giuridica dell’Imperium per i secoli a venire, anche durante la fase delle invasioni barbariche e i successivi regna autonomi ordinati secondo il diritto bizantino riportato nel Codex giustinianeo (534 d.C.): era una raccolta di Constitutiones, Leges regia o de imperio, Edictum e Leges Senatus (o “Senatoconsulto”) emanate in età imperiale, cui si aggiunsero le Novelle di Giustiniano, il Digesta jura (una sintesi dell’antica dottrina giuridica romana), e le Institutiones, che regolavano i rapporti fra il potere legislativo e le Auctoritas riconosciute dalla legge. In quei secoli vennero prodotte pure numerose raccolte di leggi germaniche (Lex Burgundiorum, 501; Lex Salica, 511; Edictum Rotari, 643; Lex Visigotorum, 654), un misto di consuetudini barbariche soprattutto in ambito privato e di norme generali tratte dal Codice giustinianeo (es. Ius Gentium), con nuove norme imposte dai principi e dalla prassi giurisdizionale della Chiesa cristiana.

Ciò avvenne da quando Costantino I assegnò vari poteri giudiziari ai Vescovi nelle Diocesi nella riforma dell’Impero cristiano, poi formalizzata da Teodosio II con la Constitutione Imperium e definitivamente sistemata da Giustiniano I nell’ambito della Ecclesia Christiana. Entità ormai tutt’uno col potere temporale, seppur separata sia sul piano organico (clericales) che su quello normativo. Infatti, la Chiesa romana iniziò a emanare norme proprie (ecclesiasticus) per descrivere l’etica cristiana da attuare nella vita comune, pena il “giudizio di Dio” da infliggere tramite i suoi sacerdoti. Un’azione tanto pervasiva che nell’Alto Medioevo i “giuresperti” ordinati divennero giudici, notai e retori sui negozi giuridici fra i cittadini in tutto l’Impero carolingio (una forma di diritto europeo ante-litteram).

I luoghi dove vennero conservate le leggi canonicali e i decreti papali erano monasteri e collegiate, che riprodussero anche l’antica cultura classica e romana, le Sacre Scritture e la letteratura tramandata dai tempi più remoti, fungendo come le moderne biblioteche universali specializzate nelle Artes Liberales della Sapienza epistemologica e nella Sophia esoterica. In epoca cristiana, s’iniziò a parlare di Iustitia quale espressione della legge consuetudinaria oppure dell’etica cristiana desunta dai Libri sacri o dalle opere dei Maestri e dei Padri della Chiesa. Fu uno dei passi più importanti per la storia dell’integrazione europea e del diritto europeo.

Con l’avvento della rivolta ecclesiale, i Papi cercarono di impugnare la legge umana auto-collocandosi al vertice della Gerarchia della genealogia regale cristiana europea. Per cui iniziò un’attività di decretazione e di codificazione di editti, capitula, codici e decreti di varia origine, soggetti anche all’esegesi per rapportare le norme più antiche a quelle correnti tali da contrastare l’onnivalenza del Diritto Romano. Ne venne fuori il Diritto Canonico, alternativo alle antiche leggi imperiali, ai codici misti romano-barbarici e agli ius proprium codificati nei diversi ducati e feudi in cui si frazionava il Reich: col Decretum Graziani (1140) la Chiesa lanciava la sfida, raccogliendo norme ecclesiastiche consuetudinarie e testi delle Sacre Scritture interpretati secondo i criteri del giudizio cristiano dei Pontefici. Seguirono, le Compilationes inviate all’Università di Bologna per confrontarle col progetto analogo dell’imperatore Federico I Barbarossa, il quale invece stava riesumando l’antica dottrina del Dominium Mundi. All’acume della guerra guelfi-ghibellini, Papa Gregorio IX emanò il Liber Extra (1234) per imporre un codice unico, onnicomprensivo e testuale all’intera Ecclesia Christiana, fondato su norme e decretali ecclesiastiche: l’operazione non ebbe successo e condusse alla convivenza di diverse fonti normative, in virtù del principio “utrumque ius” che imponeva una scelta fra il codice canonico o quello civile nelle questioni private (un duplice diritto europeo…).

Si entrò così nell’epoca del Diritto Comune (Common Law), basato sulle consuetudini e la prassi scritta, sulla figura dei giuristi e della Giustizia assoluta, attraverso i consulti e le applicazioni della nova scientia del Diritto insegnata dai Dottori di Bologna e, quindi, nelle prime grandi Universitas pubbliche europee (Montepellier, Tolosa, Orleans, Lerìda, Padova, Napoli, Roma, Parigi). Dove insegnavano molti clericali, in regime di piena autonomia organizzativa e libero insegnamento, che daranno forma alle strutture tutt’oggi esistenti nelle università europee dei Collegi docenti, dei titoli di Laurea, dei Collegia nationes per studenti e del Senato interno, che sceglie Professori, corsi ,materie, etc.

Dall’arte dell’insegnamento del diritto si giunse alle Lecture magistralis, alle Questia pubbliche, alla Didactica, alle Summe, alle Glosse, all’Incerto e ai Commentaria: tutti strumenti letterari che innovarono il diritto europeo durante il Medioevo e il Rinascimento, grazie all’opera di grandi giuristi come Irnerio, Accursio, Azzone, Odofredo. Epoca in cui si formalizzò la Pandettistica, che si rifaceva all’ordinamento naturale e al sistema giuridico formale fondato sull’etica cristiana e la volontà divina espressa dalle supreme auctoritas. Nacque così il sistema giuridico delle fonti e vennero ridefinite le norme della Teologia regale cristiana per adeguarle ai tempi, ricorrendo ad antichi brocardi romani o alle concezioni religiose più tradizionali, per riconfigurare le posizioni giuridiche (persona ficta) assunte dai regni dinastici e indipendenti formatisi a partire dal XIII secolo (vedi mio saggio Sommario Parte II).

Si rimase nell’ambito del Diritto Privato anche nella gestione della sfera pubblica, perché attinente alla proprietà dei feudatari in una società tradizionale divisa in caste e organizzata secondo rapporti personali di dominio (Feudalesimo), mentre le norme pubbliche si ispiravano alla res sacra, all’antica tradizione del Divus Rex Lex animata e soprattutto al Cristianesimo, che santificava ruoli e norme in nome di Dio (“Diritto divino”). Col sopraggiungere dell’Umanesimo la filologia del diritto lo trasformò in “scienza esatta” (Positivismo), nell’ottica dell’Uomo prevalente su ogni altra entità, alla ricerca della laicizzazione delle norme e delle istituzioni. E tornò in auge il Diritto Naturale, grazie alle concezioni di Leibnitz e di Vico sul razionalismo e sulla storicità delle fonti, che tuttora informa le dottrine giuridiche moderne del diritto europeo (“honeste vivere”, “neminem ledere” e “suum cuique tribuere”) in un sistema di norme senza eccezioni, logico, valido e organico.

Tutto cambiò dal XVIII secolo, in correlazione alle rivolte religiose, politiche e civili della Modernità e all’evoluzione del quadro economico e geopolitico dovuta alle “grandi scoperte”: dapprima, le “consolidazioni” nei regimi assolutisti, col Giudice ritenuto sacro come il sacerdote; quindi, durante le rivoluzioni si affermarono la “legge uguale per tutti” e la certezza delle pena; seguirono i Codici nazionali di leggi civili omogenee; quindi le Codificazioni e le Costituzioni, ossia nuovi ordinamenti giuridici cristallizzati sulle casistiche a disposizione delle argomentazioni dei giuristi; infine, coi Testi Unici si arrivò alla sistematizzazione delle norme, dei principi e dei vari diritti in modo astratto, senza più riferimenti alla tradizione o alle consuetudine del diritto europeo.

Nel XX secolo si torna alla Decodificazione, alle leggi generali settoriali e limitanti, a deroghe/sentenze che abrogano le leggi in virtù di principi interpretati, con una proliferazione di leggi ordinarie, di regolamenti e di norme speciali che, infine, rendono “lettera morta” le leggi fondamentali degli stati moderni. Col Diritto Comunitario e con le cd. “norme emergenziali” di quest’ultimo periodo, il ribaltamento delle fonti e delle regole giuridiche è pressoché totale. L’Europa Unita non si fonda più sul diritto bensì sul potere economico-finanziario: probabilmente, torneremo al Medioevo sia sul piano normativo che nei rapporti fra le istituzioni e i cittadini, dominato dalla burocrazia informatizzata “distanziata“ e dagli interessi privati dei grandi potentati. Mentre per completare il processo d’integrazione europea servirebbe invece un sistema giuridico più propenso alla tutela degli aspetti pubblici e superiori.

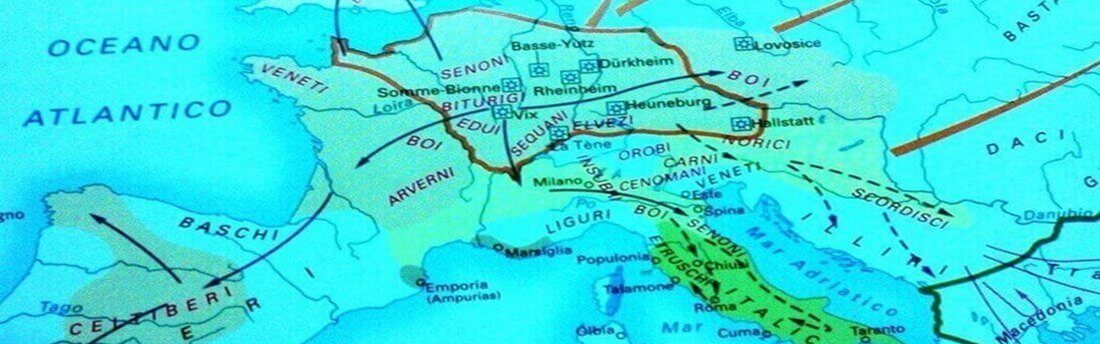

Per comprendere meglio questo articolo è utile consultare le Appendici al Libro prodotte dall’Autore, che trovi nel Catalogo, e le Cartine Storiche De Agostini allegate al saggio.

Per approfondire il tema trattato

Diritto europeo

ti invito a leggere anche questi Articoli collegati all’argomento, raccolti nel Blog dedicato all’Europa:

Il lungo secolo dell’Europa Unita

Le genealogie europee

Recuperare il patrimonio culturale europeo

La fine dell’Unione Europea

Le fasi della storia dell’Europa

La riforma cristiana di Costantino

La rivolta della Chiesa romana

Carlo Magno “padre” dell’Europa Unita

L’integrazione dei barbari nell’Impero Romano

Come nasce l’UE e cosa potrebbe diventare

Influenza e potere delle lobby europee (Dati e Report)

Il Trattato di Schengen (Fonti e istituzioni)

Tutto il Diritto Comunitario (Risorse sul web)

Lezione su Ius Publicum Europeum (Opinioni altrui)

Consiglio questo importante testo sulla storia del diritto europeo

Per cercare le norme comunitarie visita il sito di EurLex

vedi articolo precedente / successivo

Per conoscere il libro

STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI