L’Unione Europea è il più critico degli scenari della politica internazionale in questa prima parte del XXI secolo, soprattutto in merito alla sua organizzazione futura. Perché oggi non si ha alcuna certezza sul modello che sarà adottato in sintesi alla cruenta lotta ideologica che afferisce all’idea originaria di aggregazione comunitaria. E non è detto che alcuna delle proposte sul tavolo sia quella infine realizzata. Questa incertezza tiene il mondo in suspance, considerando che l’Europa è ancora una delle potenze economiche e militari globali.

Le prime opinioni sull’unificazione politica del “vecchio continente” cominciarono a circolare nel XIX secolo, sull’onda delle “rivoluzioni democratiche” franco-americane di fine Settecento e dei successivi moti di popolo che infiammarono l’Europa nella prima metà dell’Ottocento: con quegli atti il movimento illuminista e le massonerie elitarie posero all’attenzione pubblica il tema che prese il nome di “Stati Uniti d’Europa”, per la prima volta espresso da V.Hugo nella dichiarazione che promuoveva la “fratellanza europea” (1899).

Ma solo dopo la Prima Guerra Mondiale la questione si fece concreta: con il “piano Kalergi” (elaborato da un nobile filosofo ungherese nei primi Anni ’20) si proponeva la cooperazione rafforzata fra stati europei gestita da un consiglio che votasse all’unanimità, cui seguisse l’unione doganale e infine una confederazione con pari dignità fra i membri, pur nel rispetto delle diversità culturali ed etniche degli stati aderenti, difesa da un esercito comune e unita da una moneta condivisa. È facile intravedere in questi propositi tecno-burocratici il disegno dell’attuale Unione Europea, fondata col Trattato di Maastricht nel 1992 e riformata col Trattato di Lisbona del 2004.

Il progetto di Kalergi fu propagandato, allora, dal ministro agli esteri francese A.Briand in un discorso all’Assemblea della Società delle Nazioni nel 1929 (a lui si deve anche il fondamentale Patto Kellog-Briand del 1926, un accordo di pace globale che sancì il “principio di non aggressione” tuttora vigente) e fu ripreso da W.Churchill nel 1943. Colui che tenne in mano le sorti dell’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, stabilì l’alleanza (“patto atlantico”, poi NATO) con gli Stati Uniti di F.D.Roosevelt decisiva per vincere il conflitto, quindi disegnò il Nuovo Ordine Internazionale con i vincitori nella famosa Conferenza di Yalta (dove fu decisa la costituzione del “sistema delle Nazioni Unite”) ed, infine, divise l’Europa col famoso discorso sulla “cortina di ferro” (1947).

Il piano “ungherese” poté realizzarsi, però, solo dopo che furono poste le fondamenta economiche, ossia la formazione di un “mercato unico aperto” fra Europa e Nord America (assecondando la tendenza liberista-globalista prevalente all’epoca nel mondo anglosassone) promosso dal professor M.Keynes che per primo sostenne la necessità di un mercato integrato europeo di libero scambio, dove fossero banditi i dazi e gli aiuti statali alle imprese. Egli fu anche l’autore del “New Deal”, il programma di riforme economiche che permise a F.D.Roosevelt di rialzare gli Stati Uniti dopo la grande crisi finanziaria del 1929.

In verità, durante il conflitto e nell’immediato dopoguerra erano emerse anche altre ipotesi concernenti l’unificazione del continente: una era il cd. “manifesto di Ventotene”, elaborato da diversi antifascisti comunisti, socialisti e anarchici esiliati sull’isola tirrenica capeggiati da A.Spinelli, che proponevano una federazione «…per un’Europa libera e unita!» guidata da un parlamento comune e da un governo di tipo democratico, che passò alla storia come “mozione federalista (o europeista)”; cui si contrappose per lungo tempo quella cd. “funzionalista” (di area conservatrice), volta a mantener salve le prerogative di sovranità degli stati aderenti e propensa invece a una cooperazione politica mediata dal consiglio dei capi di stato e dei ministri (ossia la formula che regge l’UE ancora oggi).

La Seconda Guerra Mondiale aveva imposto all’agenda politica europea la necessità di evitare sanguinosi conflitti “fratricidi”, spingendo gli stati verso nuovi metodi di relazione: a tale scopo, vennero istituiti il Collegio d’Europa, per formare le classi dirigenti del futuro in un’ottica “pan-europeista” (ancora esistente con sedi a Bruges e Varsavia), e il Consiglio d’Europa, volto a promuovere i principi della democrazia e dei diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni comuni ai vari problemi sociali che interessassero il continente (con sede attuale a Strasburgo).

A questi, seguirono altri due fondamentali progetti promossi dagli Stati Uniti (che con l’avvento della “guerra fredda” erano divenuti i difensori della sfera occidentale), quali la Nato e il “piano Marshall” (1949): la prima è una alleanza difensiva militare (tuttora esistente, con sede a Bruxelles), sorta per proteggere l’Europa dalle minacce belliche poste dal “blocco sovietico”; l’altro fu un programma di spese correnti in dollari, messo in atto dalla potenza americana per favorire la ricostruire dell’intero sistema produttivo-economico europeo.

Quando gli stati dell’Europa orientale decisero di starne fuori, sottomettendosi all’egemonia dell’U.R.S.S., i due progetti diedero vita all’U.E.O., trattato militare volto alla formazione di un esercito comune europeo occidentale (che però fallì nel 1953), e all’O.E.C.E., organismo mirato a gestire gli ingenti aiuti statunitensi, trasformato nel 1961 in O.C.S.E. (tuttora vivo con sede a Parigi), un’organizzazione internazionale di studi economici per i paesi sviluppati aderenti a un’economia di mercato comune.

La situazione sembrava congelarsi quando prese vita il processo d’integrazione europea nel 1952, per iniziativa della Francia quando propose all’antica storica rivale tedesca (ex-Germania Ovest) di mettere in comune le risorse di acciaio e di carbone per formare un mercato unico ispirato alle regole del liberismo e senza aiuti o sostegni finanziari pubblici alle imprese del settore (quindi riprendendo le idee di Keynes e del Piano Kalergi).

Si trattò di un compromesso, costruito sui principi di “pace e democrazia” che avrebbero dovuto sostenere il sodalizio, reso possibile dai leader politici di ispirazione cristiana che in quel momento guidavano i principali stati occidentali (J.Monnet e R.Schuman per la Francia, K.Adenauer per la F.D.R., A.De Gasperi per l’Italia, P.H.Spaak per il Belgio): venne istituita così la C.E.C.A., embrione di un processo federalista retto da organi inter-statuali (secondo il metodo funzionalista); seguirono, nel 1957, la EUR.ATOM., per coordinare e condividere le ricerche nel campo dell’energia nucleare, e la C.E.E., il vero Mercato Unico senza barriere né dazi interni organizzato fra i sei stati fondatori (Francia, Germania, Italia e Benelux). Paesi che da quel momento avrebbero condiviso un percorso di unificazione economica e politica attraverso la realizzazione delle cd. “quattro libertà interne” e le politiche comuni e condivise.

Gestito dal Consiglio dei capi di stato e dei ministri (con sede a Bruxelles), da un Parlamento comune europeo (eletto per la prima volta nel 1979, con sede a Strasburgo) e da una Commissione di membri indicati dagli stati (con sede a Bruxelles) competente sui trattati, la cui tutela venne affidata alla Corte di Giustizia (con sede all’Aja), il processo di integrazione comunitaria è proseguito attraverso varie adesioni successive (Regno Unito, Eire e Danimarca nel 1974; Grecia nel 1981; Spagna e Portogallo nel 1986; Germania Est nel 1990; Finlandia, Svezia e Austria nel 1995; Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Estonia, Lituania, Lettonia, Cipro e Malta nel 2002; Romania e Bulgaria nel 2007; Croazia nel 2013) e varie riforme dei trattati. Istituiti il Mercato Unico e la Cittadinanza Europea (Maastricht, 1992), si rese libera la circolazione interna (Schengen, 1997) e si coniò la moneta unica “Euro” (Amsterdam, 2001), stabilendo infine i Diritti primari comuni e le regole di adesione (Nizza, 2001).

L’iter fu completato a Lisbona nel 2007, con un trattato che riformava totalmente le istituzioni e i principi portanti della Comunità Europea (seguito alla fallimentare Convention del 2006 che avrebbe dovuto scrivere la Costituzione Europea): da quel momento l’Unione Europea divenne un organismo internazionale federale burocratico, che ripartisce le competenze fra le istituzioni comuni e gli stati membri in virtù dei principi di sussidiarietà e democrazia, adottando i diritti fondamentali della Carta di Nizza e le procedure di condivisione e di cooperazione fra organi comunitari stabilite dal trattato stesso, nell’ambito del procedimento legislativo.

Si è verificata pertanto una svolta verso il vecchio Piano Kalergi, impostato su un modello tecnocratico che esprime le sue peculiari caratteristiche nei cd. “parametri di Maastricht” (con cui si vuole tenere sotto controllo le finanze degli stati membri) e nel sistema bancario unificato incorporato dalla B.C.E. (sede a Francoforte), che a sua volta ha imposto rigide regole al finanziamento e al credito cui sono sottoposte le banche europee e gli stati aderenti. Evoluzioni che han creato non poche difficoltà, specie nei casi della crisi finanziaria di Cipro e della Grecia, o dei cd. “pigs” (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna) considerati stati spendaccioni e inefficienti dal club rigorista/austero del nord Europa (che ruota attorno alla potenza germanica), e infine nella crisi bancaria-finanziaria del 2008.

Riaccendendo il dibattito fra “euroentusiasti” ed “euroscettici” e mettendo in dubbio il processo di integrazione politica europea, su cui gravano anche la mancata creazione di un sistema di difesa e di politica estera comune, l’assenza di una qualsivoglia coesione politica in merito ai temi già “comunitarizzati” da tempo (quali l’agricoltura o il commercio nei riguardi del resto del pianeta), per non parlare dell’assoluta dissonanza di intenti sui temi dell’immigrazione e della politica fiscale. Tenendo conto di quanto esposto, considerato che il processo in atto nasce da idee e progetti concepiti ormai due secoli fa, vista la situazione politica internazionale attuale in gran fermento (Guerra d’Ucraina), nell’ambito del “sistema onusiano di governance” nato nel secondo dopoguerra e ormai in fase declinante, si potrebbero prendere in esame altre possibilità di proposta per la futura “Europa Unita”.

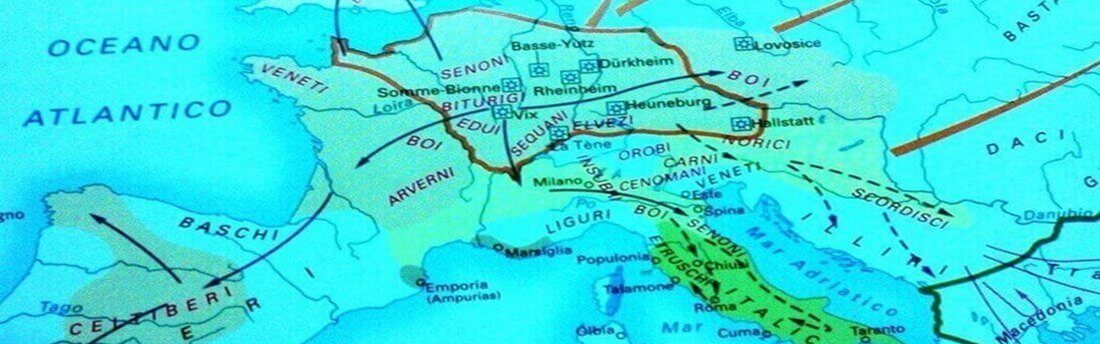

Assunti ritenuti inossidabili sembrano adesso vacillare, di fronte alla realtà e alle numerose contraddizioni rispetto ai pur validi principi fondativi (si pensi ad esempio alla messa in pratica della solidarietà fra gli stati membri…), mentre i popoli e le nazioni europee sembrano voler tornare protagoniste della Storia: forse, è utile riprendere in considerazione argomenti messi da parte da tempo, quali ad esempio le radici o le origini etniche, culturali e storiche dei popoli e degli stati che oggi compongono non solo l’UE ma, soprattutto, l’Europa geopolitica.

Del resto, il pensiero umano è sempre in evoluzione e spinge al cambiamento sociale e umano, che in alcuni momenti storici diventa un “passaggio” obbligato fra un paradigma e quello nuovo, sul quale si strutturerà il nuovo mondo. E a giudicare dagli eventi più recenti, oggi sembra proprio di vivere uno di quelli cruciali…

Consulta il saggio del Prof. U.Morelli sulla Storia dell’integrazione europea, un classico della letteratura universitaria per comprendete il percorso intellettuale e politico che ha segnato il processo di formazione dell’Unione Europea.

Sul tema dell’integrazione europea sono attivi diversi soggetti politici internazionali, fra cui il Movimento Europeo, il Movimento Federalista Europeo, l’associazione Europa Cristiana

Tutto l’argomento del processo di integrazione dell’Europa è trattato in modo approfondito nella Parte III del Libro. Per farsi un’idea più completa degli schemi genealogici e dei rapporti fra le casate e i regni/paesi europei invito a visionare le Appendici: un supporto utile a capire la storia dell’integrazione europei e le origini e radici dei popoli e degli Europei Potrete aiutarvi anche consultando le Cartine storiche originali De Agostini allegate al fondo del libro e approfondire l’argomento e l’intera materia consultando il Catalogo.

Leggi l’articolo successivo