Leviathan nella storia dell’integrazione europea

Negli articoli precedenti, abbiamo compreso come la storia dell’integrazione europea sia indissolubilmente legata alla storia del Cristianesimo. Sia nel processo che ha portato a riunire tutti i popoli cristiani sotto la “tenda di Dio”, sia per le lotte politico-religiose che infine hanno determinato la disintegrazione della Ecclesia christiana. Un processo che possiamo identificare col termine ebraico “Leviathan“.

Inoltre, la storia dell’Europa unita è iniziata con l’Impero universale di Alessandro “detto il magno”, rinnovato dai Romani ed in seguito dai Bizantini, grazie all’intesa coi Carolingi, con gli imperatori del Reich e con i Principi Rus’. A quel processo di integrazione europea, animato dalla forza centripeta dell’imperium, si contrapponevano le istanze di libertà dei vari popoli inclusi, via, via che il confine si spostava a Ovest (coi Romani), a Nord (coi Carolingi) e infine a Est (col Reich, i Rus’ e Bisanzio).

Tutto funzionò finché le due supreme auctoritas cristiane furono vive, salde e forti. Ma la lotta intestina portata avanti dalla Chiesa di Roma condusse sia l’Imperatius che il Papatius [cit. Dante] alla decadenza, spingendo così altre forze locali/etniche ad autodefinirsi “sovrane” e a vagheggiare propositi egemonici: fu il caso, in primis, dell’Inghilterra resasi indipendente già a fine IX secolo coi Wessex, sebbene sempre inclusa nella Ecclesia universalis e nelle vicende continentali, soprattutto durante la Guerra dei 100 anni (1337-1453) contro la rivale francese per il controllo delle ex-Diocesi in Pars Occidens, l’obiettivo dei Plantageneti fino alla loro estinzione avvenuta con la Guerra delle Due Rose (1445-1485).

La stessa Francia, assoggettata da secoli all’autorità imperiale del Reich e al potere economico delle Fiandre, si dichiarò indipendente nel 1215, a seguito della vittoria nella Battaglia delle nazioni contro l’Imperatore alleato ai Plantageneti, con la famosa enunciazione “rex imperator in regno suo est, superiorem non reconosces” proclamata dal re Filippo II Augusto dei Capetingi.

Da quel momento ogni “natione” cristiana europea si sentì libera di inseguire i suoi sogni di libertà e di potere: così, mentre i regni cristiani di Spagna combattevano la loro guerra di liberazione dall’occupante musulmano (che nel 1212 aveva visto la gloriosa vittoria nella Battaglia di Las navas de Tolosa), nel Reich si scatenava la guerra fomentata dai Guelfi e conclusasi con la disfatta della dinastia regnante ed il lungo Interregnum del XIII secolo; di cui approfittò la famiglia degli Angioini (cadetta dei regnanti francesi), alleata alla Chiesa di Roma, per accaparrarsi i regni di Sicilia, di Albania, di Ungheria e di Polonia (dal 1266 al 1399); accerchiando l’Impero che nel frattempo era passato in mano ai Luxembourg (1308-1477), prima di tornare per sempre alla Casa d’Asburgo.

L’ascesa della famiglia lussemburghese era passata attraverso il Regno di Boemia (ricevuto in dote da Giovanni, morto sul campo di Battaglia di Crecy nel 1346 al fianco dei francesi contro i Plantageneti) e aveva visto l’epopea di Ottocaro II dei Premyslid; il quale aveva annesso tutti i feudi austriaci, nel tentativo di creare un grande stato orientale, ma fu sconfitto e ucciso sul campo dal nuovo Kaiser Rodolfo I d’Asburgo e dai rivali di sempre, gli ungheresi (1278). I quali, sotto la dinastia magiara degli Arpad, avevano creato uno stato che segnò per secoli il limes cristiano a Est, soprattutto dopo aver annesso la Croazia e la Slovenia trasformandosi in Corona unita (1305). Invece, nell’area bizantina-ortodossa il frazionamento dell’Impero romano a conseguenza della IV Crociata (1204) aveva dato forza alle istante di libertà e di potenza del Regno di Serbia, la cui dinastia regnante dei Nemanja si era addirittura insediata sul trono al Regno d’Epiro (1359-1385), preparando l’avvento della “grande Serbia”, rivale dell’Impero dei Bulgari che aveva continuità storico-politica dal VII secolo.

Più a Est i Principati Rus’, saldamente sotto il controllo dell’antica dinastia dei Rurikidi di Kiev, dovettero confrontarsi col dominio del Khanato dei Tartari, da cui si liberarono definitivamente nel 1380 nella Battaglia di Kulikovo. A Nord, invece, la Scandinavia aveva preso la via dell’unionismo politico dando vita alla Lega di Kalmar (1397), all’estinguersi delle dinastie regnanti discendenti dalla mitica Casa dei Münso, mentre la Scozia ritornava alla piena indipendenza dall’Inghilterra grazie a Robert “the Bruce” (1306) e con la casata degli Stuart. Infine, il Portogallo divenne un regno autonomo con una dinastia di cavalieri dell’Ordine d’Aviz (1385), mentre la Svizzera conquistava la sua indipendenza (1499) grazie all’alleanza francese contro i Duchi di Borgogna e l’Impero.

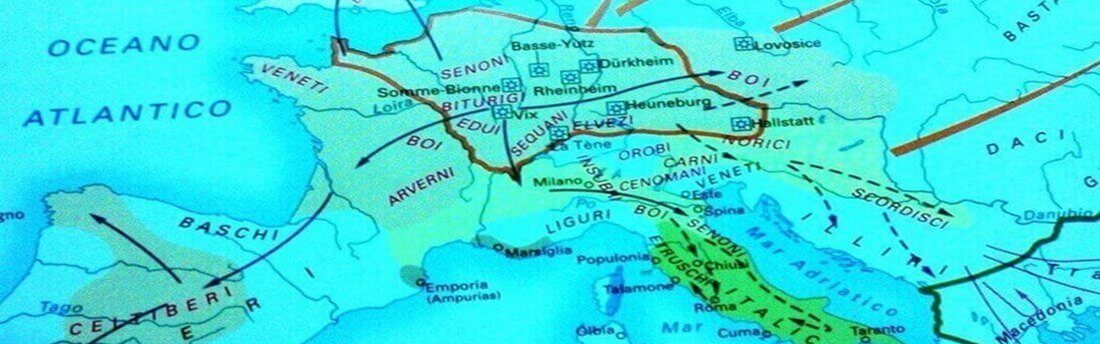

Il consesso politico europeo di fine XV secolo vedeva, quindi, emergere regni sovrani e dinastici, rispondenti in gran parte ai territori occupati dai popoli “barbarici” che, a partire dai primi secoli del Medioevo, avevano popolato l’Europa e erano poi stati cristianizzati dall’Impero. Tenuti da antiche dinastie etniche che, una dopo l’altra, si estinsero lasciando i propri regni alle famiglie regali occidentali, in gran parte legate/discendenti dai Carolingi e dall’antica Familia Reges Christianorum.

Nello scenario “pluralista” di quel tempo nacque l’Imperatore Carlo V d’Asburgo (1519): il quale ereditò tutti i regni di Spagna, già tenutario della Borgogna (attuale Benelux), del Regno di Sicilia (Italia meridionale) e del Sacro Romano Impero di nazione tedesca (Germania, Boemia e Austria). Proseguì la politica matrimoniale di suo nonno, l’Imperatore Massimiliano I, tanto da poter controllare, insieme ai fratelli e sorelle, praticamente tutti i regni cristiani d’Europa. Si aggiungano le immense colonie americane, da poco scoperte da C. Colombo per il favore del Regno di Castiglia, e si comprenderà la sua famosa frase “nel mio regno non tramonta mai il sole”. E infatti, egli dedicò la vita a ricostruire la ResPublica Christiana che era il sogno unitario degli Europei cristiani dai tempi di Carlo Magno! (a questo di deve la scelta del nome, oltre che in onore al bisnonno “temerario”, ultimo della casata di Borgogna morto sul campo durante la Battaglia di Nancy che sancì l’indipendenza degli Svizzeri).

Ma l’Ecclesia universalis christiana, nata dall’antico Impero romano e sostenuta dall’antico Ius Publicum inscritto nel Codex giustinianeo, andò in pezzi a causa della Protesta religiosa: seguirono decenni di “Guerre di religione”, risoltesi con la Pace di Westfalia (1648) che istituzionalizzò lo status quo politico-multietnico degli stati sovrani “reconoscens” reciprocamente, seppure come frazioni di un’unica entità religiosa nell’unico stato mondiale che avrebbe incluso, ben presto, tutte le colonie conquistate sulla Terra. Tale situazione favorì le innumerevoli guerre per la successione ai troni vacanti, per l’indipendenza dei popoli o il controllo dei mari e delle colonie, che interessarono l’Europa nei secoli XVI-XIX, attraverso quel processo di disintegrazione europea che si concluse con la grande carneficina della Prima Guerra Mondiale.

Gli stati europei formarono immensi imperi coloniali nelle Americhe, in Oceania, in Africa e in Asia, applicando le leggi proprie e lo Ius Publicum Europeum, anche se con notevoli differenze: infatti, mentre nelle nazioni continentali (inclusa la Russia) vigeva ancora l’antico Diritto romano, seppure rimodellato alle esigenze del momento (vedi il mio saggio, Sommario Parte II), per le potenze marittime di Inghilterra e dei Paesi Bassi divenne centrale l’ordo novus liberistico/individualistico del “diritto del mare”, che concedeva loro il dominio assoluto su ogni essere e/o territorio inclusi nel grande spazio infinito degli oceani planetari. Era la base del grande cambiamento culturale che si andava diffondendo nel mondo e avrebbe travolto l’Europa a breve.

Infatti, con le rivoluzioni civili inglese, americana e francese, presero piede le idee degli illuministi e dei razionalisti formati dalle università calviniste di Amsterdam e di Ginevra, protetti dai principi protestanti del Nord (Tudor, Vasa, Oldenburg, Hanover, Coburgo-Gotha, Hohenzollern, Orange-Nassau, Assia). Che si tramutarono in riforme politiche nonché economiche dei cd. “re dispotici illuminati” di fine XVIII secolo e confluirono nei moti popolari della prima metà dell’Ottocento e nelle ultime guerre di indipendenza del XIX secolo.

Quel processo fu all’origine della frammentazione dell’Europa negli stati sovrani nati per “gemmazione” dall’antico Impero Cristiano. Nuova base di comunanza divenne il Diritto Internazionale, che dalla seconda metà dell’Ottocento vide la continua prolificazione di trattati sui rapporti fra gli stati, di conferenze internazionali tematiche, intervallate da guerre e di paci parziali, pur sempre nell’ambito dello Ius Publicum Europeum e sotto l’egida dell’Ecclesia Christiana. Fino, appunto, al disastro del 1919 e all’avvento del Nuovo Ordine Internazionale, fondato sul diritto del mare e sul dominio universale del Leviathan.

Leggi il classico di Thomas Hobbes.

L’argomento del Leviathan è trattato in modo approfondito nella Parte II del Libro. Per farsi un’idea più completa degli schemi genealogici e dei rapporti fra le casate e i regni/paesi europei vi invito a visionare le Appendici: supporto utile a capire la storia dell’integrazione europei e le origini e radici dei popoli e degli Europei. Può aiutarvi anche consultare le Cartine storiche originali De Agostini allegate al fondo del libro ed il Catalogo.

Vedi articolo precedente / successivo