I confini d’Europa sono un tema classico nella storia dell’integrazione europea: in diretta connessione con l’Europa Unita, oggi torna nell’agenda politica internazionale per via della crisi di guerra in Ucraina, con rilevante incidenza sul futuro dell’Europa. Perché tutta la storia d’Europa è inevitabilmente dipendente dai confini della terra “promessa” agli Europei sin dalle origini più remote.

Proprio dalla necessità di definire un confine di separazione dall’Impero persiano, iniziò la storia dell’integrazione europea circa 2500 anni fa, quando fu stabilito per trattato che l’Ellesponto avrebbe diviso per sempre il mondo greco dall’Oriente. In realtà divenne un confine mobile per secoli per i Romani, che ne collocarono un altro a Nord lungo il Limes segnato dai corsi dei fiumi Reno e Danubio, a tutt’oggi segno della frattura nella complessa realtà europea.

Con l’avvento dell’Impero carolingio e poi del Reich tedesco, invece, il confine orientale si è spostato sempre più a Est lungo i corsi dei fiumi Elba e quindi dell’Oder, che ancora durante il XX secolo d.C. ha rappresentato la linea di divisione fra blocco occidentale e sovietico (“cortina di ferro”). La Res Publica Christiana, poi, completò l’integrazione europea nell’evoluzione dell’Impero cristiano intrinsecamente associato alla storia della Ecclesia Christiana, quando l’evangelizzazione dell’Europa nel XIII secolo raggiunse anche i Balti e i Finni.

Questo “percorso” di espansione della civiltà europea verso Oriente (“Drang nach Öster”) seguiva la tradizione del diritto romano e dello Ius Publicum nel tracciare divisioni amministrative dell’Imperium lungo i confini naturali, etnici o storici del territorio. Ciò avvenne fino al 1648, quando col Trattato di Westfalia si verificò un deciso cambiamento di paradigma giuridico e i confini fra gli stati sovrani furono tracciati e definiti con trattati di diritto internazionale (prassi valida ancora oggi).

Tanto che al termine della Prima Guerra Mondiale, i confini dei nuovi stati sovrani emersi dalla dissoluzione dei grandi imperi cristiani furono inscritti nel trattato che istituì la Società delle Nazioni, sotto egida delle potente vincitrici. Secondo un metodo “dall’alto” adottato anche quando Churchill e Stalin si spartirono l’Europa nel 1945, collocando il confine virtuale lungo la “cortina di ferro”, una linea immaginaria da Trieste a Stettino che separò per decenni l’Europa fino al crollo dell’Urss nel 1991.

Da quel momento, il confine orientale dell’Europa Unita seguì l’ampliamento dell’UE attraverso i cd. “trattati di adesione”, cui aderirono nel 2004 gli stati ex-socialisti di Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e le cd. “repubbliche baltiche”. Peraltro, con la fuoriuscita del Regno Unito nel 2009 (“Brexit”) il confine occidentale, da sempre collocato nell’Oceano Atlantico, si è spostato sul Canale della Manica e nel Mare del Nord cambiando anche la prospettiva dell’alleanza militare atlantica (NATO) È abbastanza evidente, comunque, come da circa un secolo i confini d’Europa interni/esterni siano stati imposti dalle potenze dominanti.

Così come è chiaro a tutti che l’Europa non è la Nato. Perciò, vi invito a leggere il mio Libro per poter comprendere bene questo aspetto: in sintesi, dopo il primo conflitto mondiale l’Europa è finita sotto il patrocinio degli Usa e la Gran Bretagna in cooperazione col “club Europa”, motivo per cui i nuovi stati orientali sono sempre risultati deboli cuscinetti da opporre al temuto “orso russo”. L’eterno nemico che, ancora oggi in occasione della guerra d’Ucraina, è rievocato agitando lo spauracchio dell’invasione della parte orientale dell’Europa da parte del redivivo Impero russo guidato da Putin.

La questione è complessa e va approfondita (vedi il mio saggio): il processo di integrazione europea estendendosi ad Oriente ha incluso nuovi paesi nel Mercato Unico e in “Eurolandia”, mediante Trattati UE che impongono i valori europei richiedendo importanti revisioni costituzionali e legislative in materia di diritti umani e di civiltà. Peraltro, con lo sviluppo dell’UE i settori messi in comune fra gli stati membri sono ormai molti (“Politiche UE”) e strategici, come i commerci internazionali, l’economia interna, l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica, la finanza, l’agricoltura e ultimamente anche l’energia: sono passi di consolidamento di una potenza economica, che ambisce a diventare anche potenza militare con la realizzazione di una difesa comune.

Sono argomenti che riempiono le cronache quotidiane della guerra d’Ucraina, mettendo sul tavolo temi nuovi e antichi: in primis, i confini dello stato di Kiev, che a sentire l’Onu non sono mai stati ratificati e quindi sono inesistenti; l’ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato, che oltre a rappresentare un’eccezione nella politica estera recente dei due paesi comporta un vantaggio militare per la Russia; il ritorno della comunità etnica russa/russofona totalmente sotto il controllo di Mosca, con le classiche politiche di “russificazione” più volte attuate in passato e che ripropongono la colonizzazione dell’Europa centro-occidentale da parte dei Romani o la “bizantinizzazione” dell’Europa orientale e della stessa Russia in età antica/medievale; la sempre più netta contrapposizione fra il modello di mercato globalista e mondialista e la geopolitica tradizionale europea, che da almeno due secoli segna la storia dell’integrazione europea.

Ma la guerra d’Ucraina è strettamente connessa alla storia dei conflitti nell’area del Mar Baltico, dell’Europa Orientale, dell’antica Sarmatia e del Mar Nero: infatti, per secoli i duchi polacchi han combattuto contro i principi russi, fin quando la casata degli Oldenburg ha iniziato a dominare l’intera regione, pervenendo alla neutralizzazione militare di Svezia, Finlandia ed Austria in funzione della pace duratura col sempiterno colosso russo. Lasciando sullo sfondo la grande questione irrisolta dei confini d’Europa ad Oriente, in particolare verso la Russia.

Un’entità politico-giuridica formatasi già nel IX secolo d.C. per opera dei Rus’, tribù dei Variegui che popolavano la Svezia ma decisero di avventurarsi oltre il Mar Baltico per fondare numerose città-emporio lungo i fiumi del bacino dei mari Nero/Baltico. Nei secoli son diventati i Principati russi controllati dai vari rami della dinastia dei Rurikidi nella vastissima area della Pianura Russa, oltre il corso del fiume Vistola: Kiev, Velikj Novgorod, Vladimir-Volynia, Suzdal, Rostov, Chernigov, Perejaslav, Pskov e Mosca, città tuttora esistenti e principali centri del potere dello Zarato russo per secoli. Dal XVI secolo d.C. lo Zarato russo è passato ai Romanov fino al 1762, quando invece sul trono russo salì il ramo regale svedese degli Oldenburg, che conquistò progressivamente quanto rapidamente Penisola di Kola, Finlandia, area baltica, Polonia orientale, Bielorussia, Ucraina, Slovacchia e Moldavia, andando ad assestarsi sulle coste del mar Nero e dell’antica Scizia.

Da quel momento la storia della regione-Stato di Bielorussia (in slavo “Russia bianca”), che include la sorgente di tutti i fiumi baltici e la depressione del Pripjat, divenne tutt’uno con quella russa, intorno alla capitale di Minsk. Così come avvenne per l’Ucraina (in russo significa “terra di confine”), regione-Stato posta fra i grandi fiumi che sfociano nel mar Nero, fra il Don e il Dnestr, controllata dalle città di Kiev, Odessa e Khirov. Entrambi ottennero l’indipendenza formale nel 1991, sfruttando la dissoluzione dell’Urss, sebbene Mosca le abbia sempre considerate terre russe.

Nel considerare la crisi ucraina non si può non tener conto dei rapporti politico-militari in Pars Oriensis dal passato più antico fino all’età moderna. Difatti, l’Impero Bizantino formò il primo principato cristiano di Kiev dopo una lunga guerra coi Rus’, anche approntando matrimoni fra le relative dinastie che secoli dopo furono utili a rivendicare l’eredità della “III Roma”, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453. Legami di sangue frequenti anche con le dinastie degli Imperatori del Reich, mentre non se ne ha traccia con la nuova dinastia titolare dell’Impero Cristiano, gli Asburgo, che nei fatti furono eterni rivali/complici dell’Impero russo. Anche le dinastie regnanti d’Ungheria-Croazia-Slovenia e di Polonia-Lituania intrattennero diversi legami di sangue con la casata principesca russa, fin quando il conflitto divenne perpetuo con la Polonia (e poi con la Lituania), mentre il generale accordo pacifico regnò coi Magiari e con gli Asburgo fino al XVIII secolo. La Svezia, invece, fu sempre acerrima avversaria della Russia, nel contendere la vastissima area che include tutta l’Europa orientale e le grandi rotte dei commerci (vedi sopra).

Quando Sigismondo III dei Vasa fu destituito dal trono svedese perché cattolico e venne per lo stesso motivo eletto alla Corona di Polonia-Lituania, invase la Russia e si fece incoronare Zar dai Bojari (1660): realizzando una concentrazione di potere enorme che non piacque alla piccola nobiltà e all’esercito russi, sempre fedeli ai tradizionali sovrani, che appoggiarono Michele I Romanov a nuovo Zar nel 1613 nella vittoriosa guerra contro Svedesi e Polacchi, ricacciati nei loro territori. Dopodiché, quando Pietro I fondò San Pietroburgo, quale nuovo porto con mire espansionistiche nel mar Baltico, fu la Svezia ad opporsi con una lunghissima guerra che però portò all’estinzione della casata regnante e si concluse con una pace generale, siglata dalla figlia dello Zar, Elisabetta, alla metà del XVIII secolo. Decenni dopo, la Zarina Caterina II d’Anhalt-Zerbst spartì la Polonia con la Prussia degli Hohenzollern e col Reich di Asburgo-Lorena (1795), dopo averla controllata per trent’anni tramite il suo amante, il Principe Poniatowksi.

Da quel momento l’Impero russo raggiunse la sua massima espansione nel Mar Nero e ad Oriente, sotto la dinastia dei Romanov/Holstein-Gottorp, intessendo matrimoni con donne dell’alta nobiltà tedesca (Assia-Darmstadt, Oldenburg, Brunswick): lo Zar Alessandro I (il vincitore di Napoleone I) fu protagonista al Congresso di Vienna del 1815 ed estese la sua egemonia sull’intera Europa orientale. Al punto che suo figlio, Nicola II, intervenne in Polonia e in Ungheria per sopprimere le rivolte libertarie di metà XIX secolo (cosa ripetuta dall’URSS nel XX secolo!), sebbene perse la Crimea nella guerra contro le potenze occidentali di Gran Bretagna e di Francia. Gli ultimi zar invasero la Finlandia, i paesi baltici e la Polonia alla fine del XIX secolo per russificarli, fin quando la debacle nella Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Sovietica costrinse la Russia a concedere l’indipendenza a quegli stati, riportando i confini d’Europa sulla vecchia linea rinascimentale.

Ma la questione tornò d’attualità quando l’URSS siglò il Patto Molotov-Ribbentrop con la Germania nazista e occupò nuovamente l’intera area baltica e l’Europa nord-orientale. Cui si aggiunsero, al termine della Seconda Guerra Mondiale, tutti gli stati posti a oriente della “cortina di ferro”, che storicamente non avevano mai fatto parte della Russia. Nel frattempo lo stato russo si era allargato fino all’Oceano Pacifico, occupando tutta l’Asia settentrionale, un territorio ricchissimo di materie prime naturali, abitato da etnie le più diverse, dove si parlano centinaia di idiomi, divenendo una potenza militare transnazionale in grado di confrontarsi su diversi fronti contemporaneamente contro altre potenze regionali e con la Gran Bretagna su scala planetaria, in quello che fu definito “il grande gioco”.

Temendo il ritorno dell’imperialismo russo, giova ricordare che la storia della Finlandia è legata a quella della Svezia sin dal 1145. A differenza dell’Estonia e Lettonia, che invece furono ordinate dai Cavalieri Teutonici nell’ambito del Reich, con una crociata condotta nel XIII secolo, ed incluse nel Ducato di Livonia fino al 1346, conteso per secoli da Russi, Svedesi e Polacchi finché fu conquistato dall’Impero russo alla fine del XVIII secolo. Diversamente accadde alla Lituania, una landa indipendente che si unì alla Polonia nel XIV secolo sotto la dinastia dei Gediminidi/Jagelloni, così da formare un caposaldo della difesa cristiana contro i Turchi e l’espansione dello Zarato, che infine se l’annesse nel 1795 e se la riprese col Trattato di Vienna (1815). La stessa Polonia fu un antico ducato/regno dal X secolo, autonomo nel Reich sotto la dinastia dei Piast, mentre la Pomerania fu tenuta dai Teutonici fino al 1410 (Battaglia di Tannenberg) e quindi annessa alla Corona polacca: area che sopportò secoli di confronti coi principati russi e coi Magiari, dal 1573 fu controllata dai Vasa e dai Wettin (dinastia tedesca) fino alla dissoluzione del 1795, per ritornare all’indipendenza nel 1919 e nuovamente al termine del secondo conflitto mondiale, seppure come Repubblica socialista “a sovranità limitata” sotto l’autorità dell’URSS dal 1945. Uno dei confini d’Europa più mobile e indefinito.

Sul piano geografico, le odierne lotte per i confini d’Europa riguardano: la Crimea, antica terra dei Sarmati e dei Cimmeri, abitata dagli Askenaziti e divenuta Regno dei Khazari, poi debellato dai Rus’ nel IX secolo e dominata dai Mongoli e dai Turchi per secoli, ceduta infine alla Russia nel 1783 che però la perse con la sconfitta nella guerra del 1853-56; la Bessarabia, da sempre rappresenta la terra di confine con la Russia lungo il fiume Dnestr/Tyras, sebbene la annessero nel 1884 per poi perderla con la Prima Guerra Mondiale; la Galizia, uno dei primi principati fondati dai Rus’ tenuto fino all’estinzione dell’omonimo ramo dei Rurikidi nel XIV secolo, quando passò ai Jagelloni di Lituania che la conquistarono con Casimiro III “detto il grande” (il quale reclamò il titolo di “gran principe di tutte le russie”), divenne il terreno del fronte austro/russo nella Prima Guerra Mondiale; gli stati baltici e i mari Nero e Baltico, nonché i lunghi fiumi che vi sfociano, da sempre contesi dai Russi alle altre popolazioni circostanti.

Alla luce di tutto questo, è evidente la necessità di un accordo di pace e l’istituzione di un sistema di difesa complessivo che riguardi tutto l’Oriente europeo: da sempre il “punto debole d’Europa”, porta d’accesso dei popoli asiatici, spazio conteso per le rotte commerciali verso l’Asia centrale e l’Oriente, non ha limiti naturali né quindi difese precostituite. In questa prospettiva, va chiarito che Ucraina e Bielorussia sono territorio russo da sempre, mentre gli stati baltici assolutamente no! Parimenti, si considerino Mar Nero e Stretto dei Dardanelli quali acque “internazionali”, come sancito nel 1884 dal Congresso di Berlino con un accordo multilaterale, mentre Istanbul è città europea sin dalla sua fondazione (ex-Byzantium/Costantinopoli), capitale della cultura bizantina-cristiana che fu erede dell’antica Roma e pertanto dell’intera tradizione europea!

Se davvero si vuole definire l’Europa Unita del futuro si deve affrontare una volta per tutte la questione dei confini d’Europa orientali, considerato che gli altri margini sono già definiti dalle caratteristiche naturali del semi-continente-penisola, nel quadro complessivo di un’organizzazione generale del mondo impostata secondo “sfere regionali” che tengano contro delle origini e delle radici etniche, storiche e culturali dei vari popoli. Come ad esempio tutti quelli che costituiscono gli “Europei” (che per secoli sono stati i Cristiani).

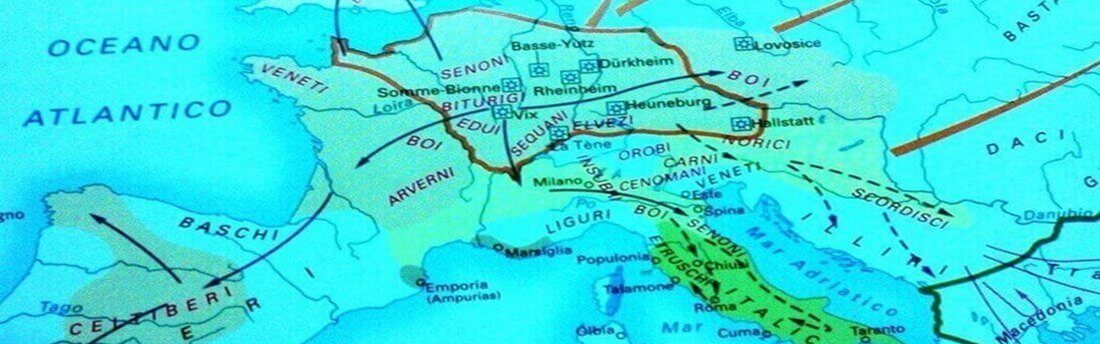

Per comprendere meglio questo articolo è utile consultare le APPENDICI al Libro prodotte dall’Autore, che trovi nel Catalogo, e le Cartine Storiche De Agostini allegate al saggio.

Per approfondire il tema trattato

Confini d’Europa

ti invito a leggere anche questi Articoli collegati all’argomento, raccolti nel Blog dedicato all’Europa:

L’integrazione europea oltre gli orizzonti

Il processo di integrazione europea inizia con Alessandro

L’integrazione europea fra prediche e guerre

L’Europa disintegrata e globale

LA STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA E LE GENEALOGIE EUROPEE RUSSE

Evoluzione del diritto europeo

Genealogie europee e genesi degli stati

Ucraina nell’UE: forse mai?

Quali sono i Confini dell’Europa? (Dati&Report)

Un’associazione che racconta l’Europa Orientale (Fonti)

Un racconto di cronaca dell’Allargamento a Est dell’UE (Opinioni)

Sintesi del progetto Unione Europea (Risorse)

leggi l’articolo precedente / successivo

Per conoscere il libro