Nella vicenda prioritaria dell’agenda politica internazionale inerente la guerra in Ucraina, uno degli argomenti più dibattuti, che ha connessioni dirette con la storia dell’integrazione europea con l’Europa Unita, nonché ovviamente col futuro dell’Europa, è stato il Principio di autodeterminazione dei popoli e degli stati.

Invocato dalla Russia per giustificare l’intervento militare a protezione della popolazione russa residente negli Oblast del Donbass che si son dichiarati indipendenti dall’Ucraina, è stato rivendicato dalla stesso stato slavo per avvalorare la propria scelta di aderire all’Unione Europea e alla Nato. L’autodeterminazione di una nazione è un atto contemplato dal diritto internazionale che mira ad ottenere la piena e riconosciuta sovranità giuridica, e quindi politica, nell’ambito delle relazioni fra gli stati della Terra. Un principio talmente importante che è elencato fra gli “8 punti essenziali” della parte iniziale della Carta istitutiva delle Nazioni Unite, che quasi tutti gli stati sovrani esistenti hanno pertanto accettato nel momento in cui aderivano a quell’organizzazione globale.

In verità, fu il punto più conteso durante le trattative che portarono le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale a redigere la costituzione dell’Onu: infatti, la visione sui diritti e i poteri riconosciuti ai soggetti dotati di sovranità era profondamente diversa fra gli stati occidentali, ispirati a una cultura politica di matrice liberal-democratica, e quelli orientali, antichi ed enormi, dell’Unione Sovietica e della Cina, guidati invece dalla logica del socialismo reale e della geopolitica tradizionale.

Fatto è che quel principio inscritto nella Carta dell’Onu è divenuto fondamentale per numerosi processi politici nei decenni passati: già negli anni Cinquanta/Sessanta del XX secolo, fu applicato alla “decolonizzazione” di Africa e Asia sud-orientale dal dominio coloniale europeo; fu poi rivendicato per decenni dall’OLP (soggetto riconosciuto e dotato di sovranità con un voto dell’Assemblea Generale dell’Onu), nella sua lotta di liberazione da Israele (altra crisi attuale…); quindi servì agli stati balcanici secessionisti della ex-Jugoslavia, alla scissione pacifica della Cecoslovacchia e ancora alla Transnistria, recentemente distaccatasi dalla Moldavia.

La problematica connessa al principio di autodeterminazione è l’attivazione immediata dello Jus ad Bellum e dello schieramento delle potenze/stati internazionali, che nell’atto di “riconoscere” un movimento di liberazione nazionale attribuiscono regolarità alle truppe combattenti. La legalità degli aiuti militari alle parti in conflitto, invece, ha a che vedere con le regole della guerra (Jus in Bello), dove il riconoscimento non ha significato a differenza dell’appoggio ufficiale al fianco di una delle parti belligeranti: è ciò cui stiamo assistendo per l’Ucraina, con la Nato che minaccia l’intervento a sua difesa (per controbilanciare la posizione russa) ma non compie il passo decisivo conseguente e, però, pretende di fornire impunemente armi ai combattenti ucraini. In ogni caso, tale principio rientra nei valori dell’Unione Europea, che adotta e si sottopone ai Principi erga omnes vigenti nella Comunità internazionale.

Anche perché l’autodeterminazione è stato il movente da cui si è formata l’Europa odierna: infatti, il primo caso storico fu il Portogallo, che nel 1143 d.C. si proclamò regno indipendente dalla Castiglia-y-Leòn, sostenendo una dura guerra perdurata per secoli; seguì la Francia (1215) con il pronunciamento del brocardo superiorem non reconosces nei confronti del Reich, a seguito della vittoriosa “Battaglia delle Nazioni”; quindi la Scozia, che nel 1314 conquistò sul campo l’indipendenza dall’Inghilterra; venne, poi, la Svizzera (1499) dopo una lunga guerra contro gli Asburgo, grazie all’appoggio della Francia; infine, i Paesi Bassi che dopo un lunghissimo conflitto contro l’Impero cristiano, grazie al sostegno dell’Inghilterra dei Tudor, ottenne il pieno riconoscimento europeo nel 1648 alla Pace di Westfalia.

Quello fu il punto di svolta della Storia d’Europa: nasceva un Nuovo Ordine Internazionale fondato sul cd. “stato moderno”, sulle relazioni internazionali e sulla prassi della diplomazia e del riconoscimento reciproco, nell’ambito dello Ius Publicum Europeum. Nuovi stati sorsero in Europa, a seguito delle “rivoluzioni nazionaliste” avvenute in Inghilterra, negli USA e in Francia fra XVII e XVIII secolo, che condussero all’epoca napoleonica e ad una nuova svolta con la Pace di Vienna (1815): un Nuovo Ordine Internazionale venne definito sull’equilibrio garantito dalla Restaurazione dell’ancien regime di diritto divino, sulla neutralizzazione con trattato della Svizzera, sull’indipendenza delle Americhe, sotto il dominio del Leviathan che si sostituiva al Sacro Romano Impero, estintosi dopo 1000 anni!

Nonostante le alleanze difensive poste in essere dalle grandi potenze militari vincitrici a Waterloo, egemoni in Europa e nel mondo sfruttando le relazioni internazionali e il diritto europeo nuovi stati emersero per autodeterminazione: nel 1830 il Belgio (staccatosi dai Paesi Bassi) e la Grecia (resasi indipendente dall’Impero turco), quindi nel 1861-66 toccò alla Germania e all’Italia (vincendo le guerre di liberazione dall’Impero austriaco), l’Ungheria nel 1867 (ottenne ampia autonomia con la costituzione concessa dagli Asburgo), Bulgaria, Romania, Serbia nel 1878 (guerre d’indipendenza dal sultanato islamico dei Turchi).

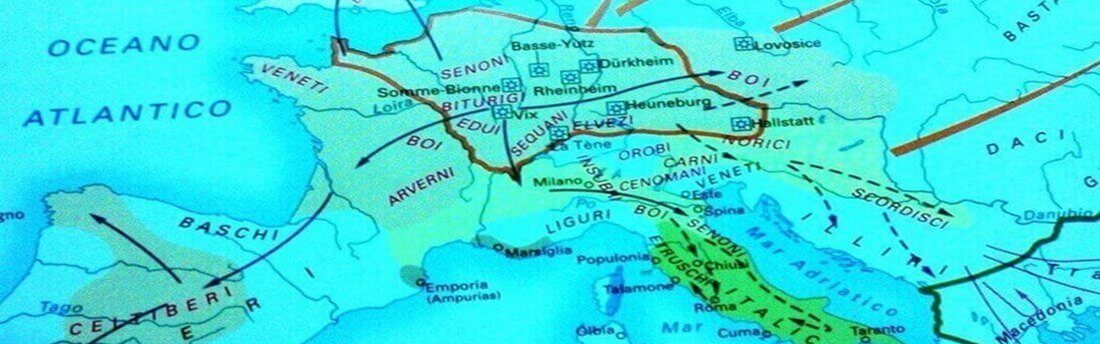

Una vera rivoluzione politica avvenne in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale: il Trattato di Sévres riconobbe, infatti, l’indipendenza ai nuovi stati nazionali di Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria e Austria (1919), nell’ambito di un Nuovo Ordine Internazionale ispirato al multilateralismo e al Covenant della Società delle Nazioni, voluto dagli stati Alleati e vincitori del conflitto (Usa, Gran Bretagna e Francia). Contemporaneamente, erano riconosciute indipendenti dall’Impero russo le repubbliche baltiche (Lituania, Estonia e Lettonia) e la Finlandia. (Per comprendere il percorso di autodeterminazione degli stati europei si vedano le Cartine De Agostini allegate al saggio – vedi il Sommario libro).

Al termina della Seconda Guerra Mondiale si impose un Nuovo Ordine Internazionale sancito dalla Carta ONU (1945) e dalle potenze globali/geopolitiche economiche e militari vincitrici ed egemoni (Usa, Gran Bretagna, Francia, Urss e Cina, che controllavano l’80% della Terra!), cui venne riconosciuto il diritto esclusivo di uso dell’arma atomica. Fu l’inizio dell’epoca del diritto internazionale pattizio, del multilateralismo, del comunitarismo e di alleanze difensive regionali: in quello scenario venne istituita l’UE, mediante una sequenza di Trattati che definiscono e ispirano il Diritto Comunitario, ampliatasi dagli stati fondatori all’intera Europa mediante processi politici di Allargamento e Integrazione definiti dalla stessa UE.

Con la Brexit (2019), il Regno Unito si è autodeterminato dall’UE (seppure neghi il medesimo diritto alla Scozia, mentre riconosce quello dell’Irlanda del Nord sull’Eire), sebbene lo stesso principio sia stato rinnegato alla Catalogna proprio dalle istituzioni e dagli stati dell’UE… La Svizzera rimane “indipendente” insieme alla Norvegia e a quegli stati balcanici tuttora non “riconosciuti” democratici dall’UE, che ambisce ad includere altri stati non europei quali Israele, la Turchia, la Georgia, l’Armenia e l’Ucraina appunto.

Ma come detto sopra, fu il Principio di Autodeterminazione all’origine della formazione della stessa Europa. Sin dal V secolo a.C. quando i greci si opposero all’invasione dell’Impero Persiano e imposero loro un “confine” non più valicabile sull’Ellesponto, che divise per sempre l’Occidente dall’Oriente! Dieci secoli più tardi, l’autodeterminazione portò i popoli barbari ospitati nell’Impero romano a costituirsi in stati indipendenti (poi ricondotti al sistema imperiale bizantino col “riconoscimento” a regna), che secoli dopo diedero vita ai principali stati occidentali (Francia, Spagna, Inghilterra e Italia, divenuto il Regnum sede del rinnovato Imperium Romanorum carolingio).

In quell’epoca si ebbe una differenziazione etnica anche in Scandinavia, che portò alla nascita dei regni di Norvegia, Svezia e Danimarca. Infine, nel X secolo in Europa Orientale sorsero i regni etnici di Polonia, di Boemia e d’Ungheria, sotto egida del Reich tedesco (che li riconobbe nell’ambito della ResPublica Chistiana), mentre nella sfera d’influenza di Costantinopoli ricevevano dignità regale o principesca i Russi, i Bulgari, i Serbi e i Croati, vigente l’antico Ius Publicum Romanum. Dopodiché l’Europa Unita visse per secoli sotto l’Acutoritas dell’Impero cristiano e delle Genealogie Europee.

Secondo la teoria dell’Ordine Internazionale, dall’inizio dell’Età Moderna (XVI d.C.) ogni 100 anni circa avviene un cambio di regime, secondo modalità e regole delineate che includono violazioni delle leggi vigenti da parte di potenze emergenti, che infine si arrogano il diritto di definire il nuovo ordine nascente. Sarà così anche nel XXI secolo?

La vicenda delle repubbliche autodeterminatesi del Donbass, riconosciute dalla Russia ma non dagli stati occidentali, rientra nella normale dialettica cui siamo stati abituati dalla “guerra fredda”, cui abbiamo già assistito con la guerra nell’ex-Jugoslavia e con il tentativo del Kosovo (negli anni Novanta). Ma la crisi ucraina troverà una risoluzione in funzione del Nuovo Ordine che si instaurerà in Europa e nel mondo nei prossimi anni: rimarrà vigente il sistema UN-multilaterale riformato, all’interno del quale l’Europa Unita avrà un proprio posto/ruolo quale soggetto politico autodeterminatosi? O nascerà invece un sistema “imperialista” di confronto globale fra superpotenze mondiali/regionali (NATO, CSI, Cina, India, Iran, Lega Araba)? O, invece, s’imporrà lo Stato unico globale denunciato dai “complottisti” e voluto dall’élite mondialista massonica illuminista? Oppure assisteremo alla “fine dello Stato” e al ritorno sostanziale all’anarchia originaria dell’Umanità, quale esito del trionfo dell’autodeterminazione e del riconoscimento reciproco? Chi sopravvivrà, vedrà…

Per comprendere meglio questo articolo è utile consultare le Appendici al Libro prodotte dall’Autore, che trovi nel Catalogo, e le Cartine Storiche De Agostini allegate al saggio.

Per approfondire il tema trattato

Autodeterminazione

ti invito a leggere anche questi Articoli collegati all’argomento, raccolti nel Blog dedicato all’Europa:

Come-nasce l’Unione Europea e cosa potrebbe diventare

Quale Europa per il futuro?

Il lungo secolo della disintegrazione europea

Il processo di integrazione europea inizia con Alessandro

L’integrazione dei barbari nell’Impero Cristiano

L’Europa disintegrata e globale

L’evoluzione del diritto nel’Europa integrata

Genealogie europee e genesi degli stati

La guerra in Ucraina: fine o infinita?

L’UE post-2020: analisi e prospettive per il futuro (Dati&Report)

L’Europa è parte dell’ONU (Fonti)

Superba lezione sullo Ius Publicum Europeum (Opinioni)

Tutti i Trattati istitutivi dell’UE (Risorse web)

leggi gli articoli precedente / successivo

Per conoscere il libro